本文围绕周璇存世不多的书信展开,详细讲述了一封她写给成都女友未寄之信的确认过程、信中涉及的人物背景,以及此信未寄背后与“严周婚变”的关联,还提及周璇找贺绿汀表达想去新四军的事。

在华语影坛璀璨的星空中,周璇无疑是一颗耀眼的明星。然而,她的书信存世数量却并不多。其中,最负盛名的当属1950年她怀孕回沪后写给李厚襄的九封信件。其次,是1935年至1957年期间她写给义父丁悚的十二封书信。此外,还有一些散落在故纸堆中,有待进一步甄别确认的信件。而最近,我从中成功确认了一封特殊的信件。

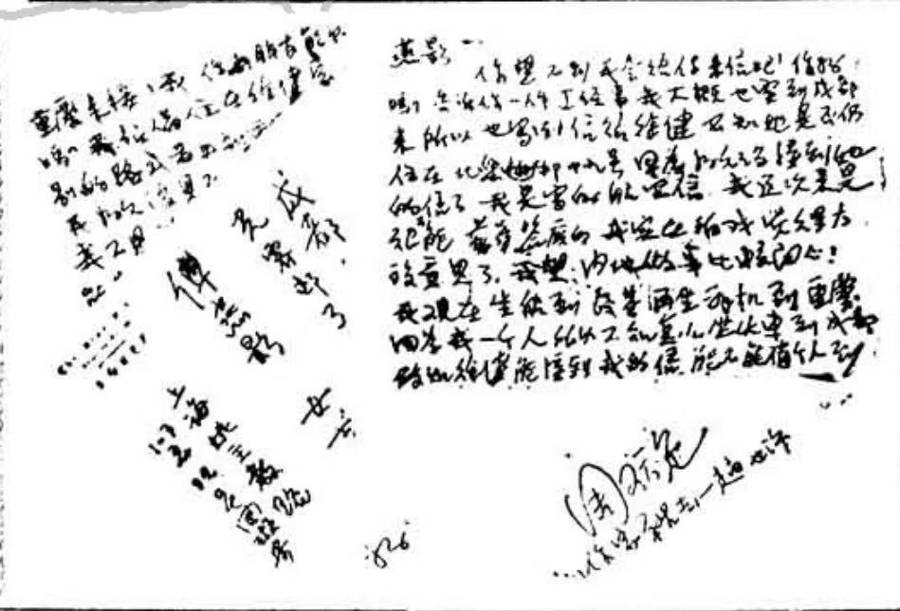

之所以说是“确认”,是因为早在三年前,我就曾见过它的抄本。这个抄本被收录在1941年6月30日出版的《严华周璇婚变特刊》第三号中。据记载,这封信是周璇于同年6月12日写给成都女友的未寄之信。当时,有心之人将其当作证物公开,并对周璇离婚的动机进行了分析,在分析中透露出对严华的同情之意,所以那时我对这封信的真伪略存怀疑。

周璇在新华歌剧社时有一位闺蜜,名叫徐健。当我们回看这封信的内容时,可以发现周璇提到的徐健,正是她在新华歌舞社时的闺蜜兼同事。1935年,“新华社”前往杭州进行公演。当时,他们“为笕桥航空学校邀往参加同学会,徐乃获识该校学生张伟华”。到了第二年,徐健与张伟华完婚。抗战爆发后,张伟华“随军转入大后方,参加空战”(《快活林》1947年第59期7页)。在徐健成为全职太太,居住在陪都的那段时间里,周璇逐渐成长为影坛巨星。

1941年初夏,周璇不知出于何种缘由,决意离开孤岛,前往大后方。她先是给徐健寄去了一封航空信,可又担心许久未联系的徐健已经更换了住址。于是,她又给傅燕影写了另一封信。她这么做的目的,都是为了给自己在重庆物色一位地接人员。

相比之下,周璇似乎更信任徐健。我在翻阅傅燕影的资料时发现,在她与万承烈订婚(见1940年11月20日《申报》《新闻报》)、结婚(见1941年3月5日《申报》《新闻报》)的两份启事中,都出现了徐健丈夫张伟华的名字,他在其中担任媒人。更为巧合的是,万承烈和张伟华都是飞行员(《中国的空军》1947年第103期)。由此可以推测,周璇认识傅燕影很可能是徐健介绍的。另外,傅万联姻时,登在上海两大报的启事上有“在蓉举行结婚典礼沪宅敬治菲席”的字句,这恰好与信封上的成都地址以及周璇的附言:“在未走之前,一定到你家里去一趟,也许好伯伯有什么事。”相呼应。原来,即便是大明星托人办事,也同样讲究人情世故。

1941年,周璇留下了百代录音留影。记者张振华当年对这封信未寄的情况进行了调查,他得出的结论是:“出事前两天,周璇同蒙纳到过房爷那里去了一次,这傅燕影的一函,就此没有发出。”(《影星专集》1941年7月5日第1期)也就是说,周璇在6月12日写好了信,但在14日被柳中浩洗脑之后改变了主意。到了16日下午,她携带着存折不告而别。从这个角度来看,柳中浩才是制造“严周婚变”的罪魁祸首。这种逻辑,明显是在为严华服务,这也解释了为什么这封信会由《力报》首发,毕竟《力报》是婚变之后极少数同情严华的媒体。《影星专集》的编者还透露了这封信的后续情况:“被丁悚先生拿去。”之后,这封信便如流入忘川一般,消失在人们的视野中。

想起贺绿汀晚年为《我的妈妈周璇》一书作序时,曾提及皖南事变后他离开重庆,经香港到上海,隐居在新闸路等待交通接应去苏北参加新四军。当时,周璇不知怎么找来,一见面就恳切而坚决地对他说:“这个短命戏我不拍了!跟你走,到新四军去!”从她的话语中,可以明显听出她对自己目前的工作和所处的环境并不满意。我曾试图考据周璇突访的时间,《贺绿汀传》记载贺老是1941年5月13日离开上海前往苏北,而在《蔡楚生文集》的第三卷中,贺绿汀在蔡楚生1941年5月22日的日记里还在香港。重读周璇的这封信,我推断她去新闸路找贺绿汀,应该发生在1941年的6月上旬。

本文通过对周璇一封未寄之信的深入剖析,展现了周璇在特定时期的社交关系、人生抉择以及背后复杂的情感纠葛。从信中我们能了解到周璇的人际关系网络,如她与徐健、傅燕影等人的关联,还能探寻到“严周婚变”背后可能存在的原因。同时,周璇向贺绿汀表达想去新四军的事,也反映出她对自身现状的不满和对新出路的渴望。这些内容为我们更全面地认识周璇提供了珍贵的线索。