本文围绕 1960 年苏联击落美国间谍飞机这一事件展开,详细讲述了中苏关系从友好到恶化的过程,以及赫鲁晓夫对美国政策的转变,深入分析了苏联对美国从缓和到强硬反击的背后原因和产生的影响。

在 1960 年 5 月,苏联成功击落了一架入侵本国领空的美国间谍飞机。随后,苏联方面公开展示了飞机的残骸,这一有力举动直接揭露了美国试图以“气象飞机”谎言来掩盖其间谍行径的丑陋面目。

当毛主席在深夜读到关于此事的报告后,他突然放声大笑,并由衷称赞道:“打得好!赫鲁晓夫总算开窍了!”这简单的话语,透露出毛主席对苏联此次行动的认可。

追溯到 20 世纪 50 年代,中苏关系因为意识形态等多方面因素逐渐出现下滑的态势。在此期间,赫鲁晓夫开始积极寻求与美国缓和关系。针对这一情况,毛主席曾多次郑重提醒赫鲁晓夫要警惕美国的狼子野心,但遗憾的是,这些提醒并未得到赫鲁晓夫的重视。

那么,苏联之后为何会对美国展开强硬反击呢?让我们先来回顾一下中苏关系的变化历程。

中苏关系恶化

新中国刚刚成立之时,苏联展现出了极大的友好与支持,率先同中国建立了外交关系。这一举措为中国打开了国际交流的全新通道,两国由此开启了一段紧密合作的新篇章。

在那段时期,苏联就如同一位亲切且慷慨的“兄长”,不断地向中国伸出援手。它帮助中国建立了众多工厂,毫无保留地传授先进技术,积极助力中国开展科技研发工作,让中国在发展的道路上攻克了一个又一个难关。中国对苏联的感激之情溢于言表,两国之间处处洋溢着浓厚的兄弟情谊。

然而,随着赫鲁晓夫上台,情况发生了巨大的转变。他在苏联大会上对斯大林进行了激烈的批判,认为斯大林提出的路线严重偏离了马列主义。但中国秉持着全面客观的态度,认为应该对斯大林的功过进行综合评价,赫鲁晓夫的这种做法实际上是背离了马列主义的核心要义。

1958 年,赫鲁晓夫提出要与中国建立一支共同的核潜艇舰队。毛主席敏锐地察觉到这一建议可能会损害中国的主权,于是中国方面果断撤销了苏联为中国海军核潜艇提供技术援助的要求。

毛泽东曾以形象的比喻对赫鲁晓夫说:“把中国的海岸线都给你们好了,你把我的鼻子都塞住了,我不去打游击怎么办?”这番话充分体现了毛主席坚定维护国家主权的决心。

此后,赫鲁晓夫又提议在中国领土上构建长波电台,用于军事通信。这一要求再次触及了中国的主权底线,毛主席等领导人毫不犹豫地严词拒绝。

1959 年中印边界事件发生后,赫鲁晓夫在访美前发表声明,称在中印边界事件上保持“中立”,但其在态度和行为上明显偏袒印度。这种做法被中国认为是对中国内政的公然干涉。

紧接着,苏联以国际核谈判为由,单方面撕毁了对中国的核援助协议,并撤回了所有在中国的苏联专家,还将相关资料一并带走。这一系列事件如同催化剂,使得中苏关系的裂缝急剧扩大。

在中苏关系逐渐下降的过程中,赫鲁晓夫开始积极与美国进行友好合作。美苏之间频繁开展合作交流,双方的文化团体也频繁穿梭于大西洋两岸。当美国音乐团到苏联演出时,赫鲁晓夫甚至第一个站起来为其鼓掌。

赫鲁晓夫还积极前往美国访问,他曾天真地认为美国总统艾森豪威尔和苏联一样“爱好和平”。但毛主席有着清醒的认识,他认为美国是帝国主义国家,其对外政策具有明显的侵略性和霸权主义特征。美国在国际事务中常常肆意干涉他国内政、制造地区动荡,其目的就是为了维护自身利益和全球霸权。

而赫鲁晓夫有时对美国的认识不够深刻,对美国抱有不切实际的幻想。毛主席也曾多次提醒赫鲁晓夫,美国不会轻易改变其对苏联的敌对态度,美苏之间的矛盾是根本性的,不可能通过几次合作或会谈就得到彻底解决。

毛主席形象地认为西方就像钓鱼一样钓着赫鲁晓夫,一旦西方翻脸,他就会处于被动局面。比如,在 1959 年赫鲁晓夫访美后,在一些问题上对美国做出了一些不恰当的让步,毛主席对此表示深深的担忧,认为赫鲁晓夫没有看清美国的真实意图。

然而,赫鲁晓夫并没有接受毛主席的提醒,依然继续推行其与美国缓和的政策。直到美国的行为威胁到苏联的核心利益时,赫鲁晓夫才惊觉自己严重误判了局势。

苏联对美国的强硬反击

1960 年 5 月 1 日凌晨,美国中央情报局精心策划了一场针对苏联的秘密行动。美国派出侦察机,企图深入苏联境内探测军事、工业等核心机密。

飞行员驾驶着这架侦察机,小心翼翼地悄悄进入苏联境内。随后,侦察机在苏联多个军用设施上方进行侦查,并将获取的机密信息源源不断地传回美国境内。接着,侦察机又朝着苏联的军工厂飞去,飞行员竭力避开苏联的防空探测。然而,苏联方面早已经察觉到了美国侦察机的行踪。

突然,一发防空导弹如同一把锐利的利剑,飞速向侦察机逼近。在美国侦察机进入苏联境内 30 分钟后,被苏联防空导弹准确击中,并坠落在苏联境内。

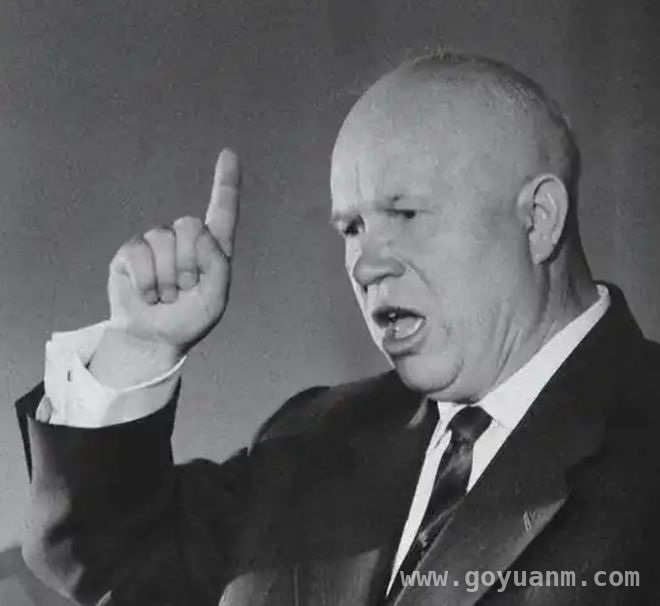

美国方面得知飞机被击落的消息后,为了掩盖真相,声称被击落的只是一架气象飞机,妄图蒙混过关。但赫鲁晓夫在随后的记者会上,向全世界展示了被俘的飞行员以及飞机残骸的照片。铁证如山,美国不得不承认这是其秘密侦察机的事实。

这一事件瞬间让美苏双方的关系变得更加紧张。赫鲁晓夫带着满腔怒火要求美国道歉并停止此类行为。然而,双方各执一词,互不相让,最终导致美苏冷战的阴霾越来越浓重。

1962 年的古巴导弹危机,更是将美苏冷战对峙推向了核战争的边缘。此后,双方持续进行军备竞赛,不断增加核弹头数量并改进导弹技术。

太空领域也成为了美苏冷战对峙的新战场,双方投入了大量的资源进行太空探索和航天技术研发。同时,美国对苏联实施了一系列遏制政策,包括政治上的孤立、经济上的制裁和军事上的威慑等,加强了对苏联的战略包围,这使得苏联的经济和政治困境不断加剧。

赫鲁晓夫在经历了这一系列事件后,才明白美国根本不会和苏联进行真正的合作。苏联国内民众对于赫鲁晓夫的政策批评也越来越激烈。最终,在巨大的压力之下,赫鲁晓夫不得不选择下台。

之后苏联虽然推行了一系列的改革措施,但这些改革未能使苏联经济得到有效改善,反而引发了政治动荡,加速了苏联解体的进程。

本期文章就到这里了,欢迎各位朋友在留言区留下您的宝贵意见,喜欢本期文章的朋友也可以点点关注,感谢您的阅读,咱们下期再见。

本文详细回顾了 20 世纪 50 – 60 年代中苏关系从友好到恶化,以及苏联对美国政策从缓和到强硬反击的过程。赫鲁晓夫对美国的误判,不仅导致美苏关系紧张升级,引发了冷战局势的进一步恶化,也使苏联自身陷入困境,最终加速了苏联解体的进程。这一历史事件提醒我们,在国际关系中要保持清醒的认识,准确判断形势,坚定维护国家的核心利益。