本文聚焦当下受消费者追捧的“金包银”首饰,深入调查了该行业存在的虚标金重、回收陷阱、检测困难等问题,并通过具体案例揭示消费风险,同时介绍相关监管要求,提醒消费者理性购买。

近期,黄金价格持续攀升,许多追求性价比的消费者将目光投向了所谓的“金包银”首饰,将其视为足金的“平替”之选。然而,在“金包银”饰品备受追捧的背后,行业内却暴露出虚标金重、回收陷阱、检测困难等诸多问题。那么,消费者究竟该如何防范“金包银”的消费风险呢?

记者在电商平台直播间看到,主播们正卖力地介绍着各类“金包银”产品,手镯、项链、耳饰等琳琅满目。有的主播还不时拿出产品的质保单向网友展示,部分直播间也会在醒目位置标注“金包银”字样。

△直播间主播介绍自家“金包银”首饰

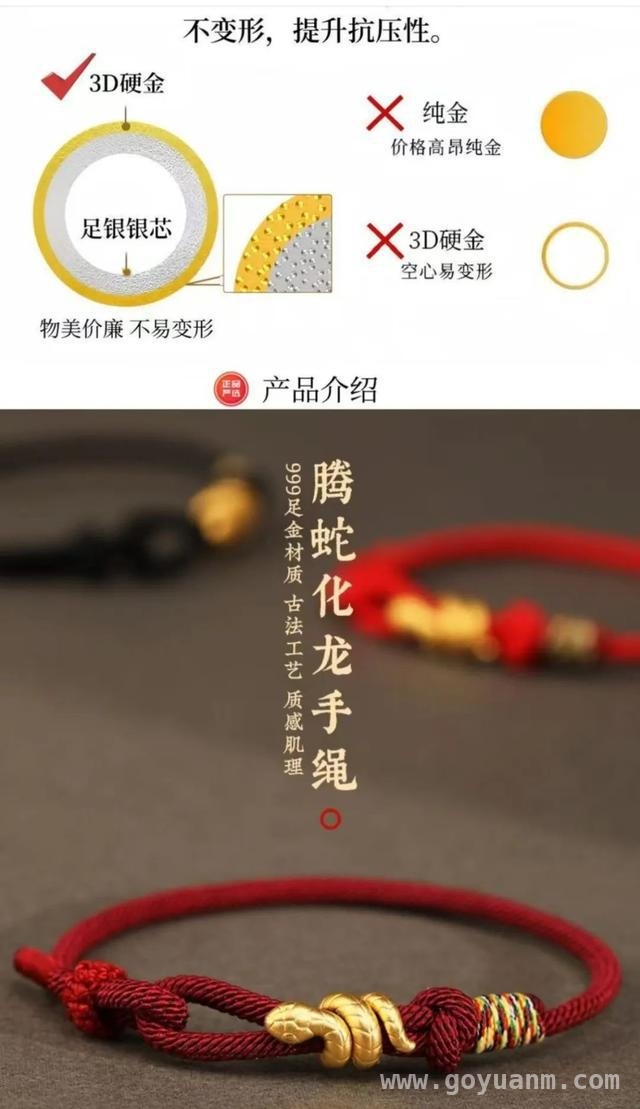

宁波市产品食品质量检验研究院黄金珠宝检验中心主任王超介绍,“金包银”首饰通常是在银的表面镀上一层黄金,外观上与足金几乎毫无差别。王超还提到,“金包银”的工艺古已有之,近期之所以火爆,是因为直播间的宣传,比如用1克黄金的价格能做出20克手镯的效果。但这仅仅局限于外观,产品质量才是关键。如今市面上的“金包银”产品大多为镀金,其镀金质量和厚度参差不齐。有些产品镀金层极薄,没过多久就会磨损,露出里面的基底,所谓的“平替”效果只能维持短短几个月。

前不久,河南小伙龚尚(化名)在电商平台为好友挑选了一个“金包银”的生肖首饰作为礼物。产品宣传图上明确标注使用了0.4克“999足金材质”,可收到产品后不久就出现了磨损。龚尚表示:“里边的材质标注得很清楚,看起来很正规。同一款产品链接,价格从800元到100元不等,我选了200多元的,主要是款式好看,看上去跟真金子没区别。可朋友没戴多久就掉色了,里面黑乎乎的,我怀疑连银都没有,表面像是只镀了一层东西。”

△龚尚购买的“金包银”首饰的相关介绍(受访者供图)

随后,龚尚与平台商家沟通,商家的回应让他哭笑不得。龚尚称:“0.4克金168元我都不敢买,我还买个200多元的。商家说这是氧化什么的,可以免费补金或者免费更换。足金的东西哪能这样说补就补,说换就换,真离谱。”

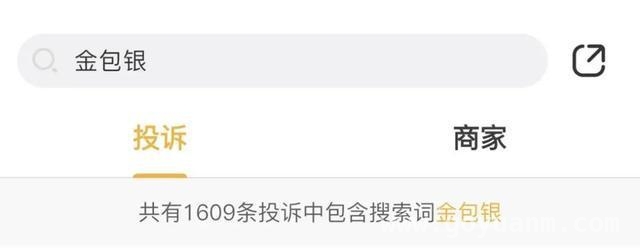

记者以“金包银”为关键词在黑猫投诉平台搜索,发现相关投诉多达1600多条,投诉焦点主要集中在“金包银”货不对板。记者走访一家大型首饰集散地时,有商铺工作人员透露,如果商家将足金首饰与“金包银”首饰混卖,消费者很难察觉。工作人员表示:“垫了一层,看上去就是金的,跟真黄金对比也看不出来。”记者询问是否要涂很厚才行,工作人员称只垫了一层厚的,且没有统计报出黄金的克重。

△黑猫投诉平台关于“金包银”的投诉

记者以一款纯银手镯为例,询问能否做成“金包银”,工作人员解释,“金包银”金的克重难以把控,消费者无法知晓实际的金含量。工作人员还表示:“如果手镯商家说有10克金20克银,说不定实际情况相反,消费者根本看不出来金到底有多少克,商家很容易钻空子。”

有黄金首饰加工的商家告诉记者,加工“金包银”镀金的用料需达到6%的比例才算达到标准。加工商家称:“6克以上基本上就没问题了,垫1克2克太薄了不行。”记者询问薄了是否能垫,商家表示可以,哪怕垫0.1克也没问题。厚的不检测、不烧看不出来,去测都是金子,只是分量上有点差别。商家还透露,回收时必须剪开验、烧,以前胆子大不检测就回收,现在不行了,今年过年就收到过一次问题产品。

记者走访了解到,“金包银”首饰在买卖时,应遵循金按金价、银按银价的定价规则。但实际上,消费者在电商平台或线下购买“金包银”产品时,检测往往会遇到阻力。王超表示,目前市场上纯金首饰种类繁多,仅通过手触或观察无法判断真伪。对于“金包银”产品,必须破坏首饰才能检测出其真实材质。

△“金包银”首饰品类众多

王超进一步解释,消费者没有便捷的检测渠道,需要将“金包银”产品破坏,把金和银分离才能检测,否则两者混在一起无法检测。如果镀金层较薄,可以用无损检测法通过“X荧光”击穿表层测到里面,但如果镀得较厚,射线就无法击穿。一些专业检测机构去年对“金包银”产品进行市场调查,将产品中的银用化学方法熔掉,剩下纯金,结果发现只有极少数产品的实际质量与商家标称一致,大部分都存在缺斤短两的问题。

去年10月,《深圳市市场监督管理局关于规范镀金银首饰生产、销售行为的行政告知》正式出台,对镀金银首饰的名称、标签标识、印记、检测证书等提出了明确要求。深圳市市场监督管理局罗湖监管局质量标准计量科工作人员方晓萍介绍,镀金银首饰(即“金包银”)标签命名必须规范,如“镀金银手链”或“镀金银项链”;采用机械加工方法将金牢固包覆在饰品上时,可称为“包金”首饰;镀金银首饰必须配备标签,明确标示产品名称、生产厂家信息、执行标准、总重量以及合格证;镀金银首饰的印记在材质方面仅限于标注银及其纯度;检测证书中的产品名称及检测信息需规范,标注的金重、银重等信息必须与实际相符。

王超提示,目前市场上“金包银”产品良莠不齐,消费者应当保持理性购买的态度。他建议,消费者在购买“金包银”产品时要有心理预期,清楚产品质量参差不齐,部分差的产品效果只能维持几周或几个月。同时,要对商家宣传的金、银用量心中有数,并留存好与商家的聊天记录、购买记录等相关证据,以便日后维权时向有关部门提供。

本文通过对“金包银”首饰市场的调查,揭示了该行业存在的虚标金重、回收陷阱、检测困难等问题,同时介绍了相关监管要求。提醒消费者在购买“金包银”产品时要保持理性,充分了解产品质量,留存好相关证据,以防范消费风险。