科研团队在宜昌远安发现了距今4.8亿年前的嫘祖冠毛层孔海绵化石,该发现将造礁的层孔海绵化石记录提前,揭示了早期礁生态系统和生物矿化演化机制,还阐述了这一发现对于理解早期动物生物矿化过程、礁生态系统复杂性以及早期生命演化等方面的重要意义。

层孔海绵在奥陶纪 – 泥盆纪(古生代)可是浅海造礁动物中的标志性存在呢,它在礁构建里所起到的作用、生态地位以及地理分布情况,和现代珊瑚极为相似。在中奥陶世达瑞威尔晚期,也就是距今4.6亿年前的时候,层孔海绵几乎是同一时间融入到了热带至亚热带气候区的全球礁生态系统当中。

当时,由于受到奥陶纪生物大辐射事件期间海洋生物多样化的影响,礁生态系统也发生了重大转变,从原本由微生物主导逐渐转变为以层孔海绵和珊瑚为主导。不过,层孔海绵突然融入礁生态系统也引发了一系列非常有趣且关键的科学问题。比如说,最早的层孔海绵是在什么时候出现的呢?它们又是如何获得矿化骨骼的呢?最早的层孔海绵在古生态中到底扮演着什么样的角色呢?它们又是怎样成为礁生态系统的重要组成部分的呢?可惜的是,因为一直缺少早期层孔海绵的化石记录,这些问题始终都得不到解答。

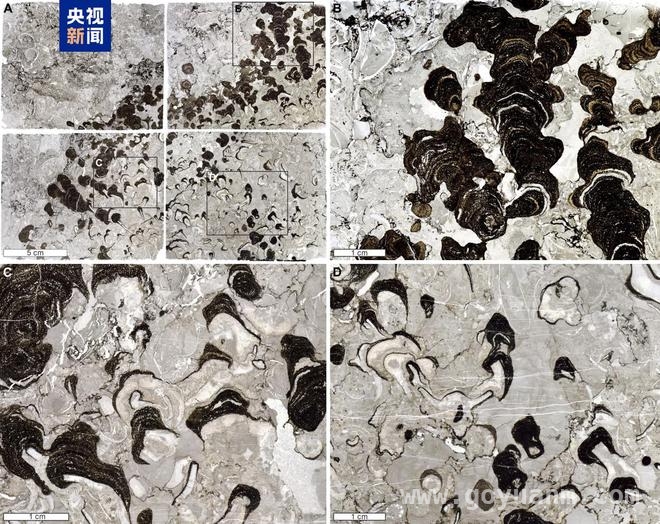

不过近日,有了新的重大发现!中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队和韩国古生物研究团队等专家,在宜昌远安发现了迄今为止最古老的层孔海绵化石,这个化石距今已有4.8亿年的历史,它被命名为嫘(léi)祖冠毛层孔海绵。这一发现意义非凡,它直接将造礁的层孔海绵的化石记录提前了大约2000万年,同时还为我们揭示了早期礁生态系统和生物矿化演化的独特机制。相关研究成果于北京时间4月1日在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表。

科研人员通过深入研究发现,嫘祖冠毛层孔海绵是利用氟磷灰石来构建其骨骼的,这种情况在整个海绵类中可是前所未见的。这一新发现确立了多孔动物门,它可是第一个已知的利用三种主要生物矿物质(硅、碳酸钙和磷酸钙)的后生动物门。早期层孔海绵骨骼中磷酸盐的存在,极大地拓展了人类对早期动物生物矿化能力的认识,这表明早期海绵可能早就具备了多样化生物矿化策略所需的遗传能力。

更值得一提的是,嫘祖冠毛层孔海绵还能够形成复杂的礁结构。在框架构建以及结合其他造礁生物组分,像钙微生物、石松海绵、瓶筐石、棘皮动物等方面,它都发挥着至关重要的作用。这些早期层孔海绵所建造的礁结构的复杂程度,完全可以和后来的礁生态系统相媲美。这一发现再次强调了它将造礁层孔海绵的化石记录提前了约2000万年这一重大意义。

这项研究的价值可不仅仅在于填补了层孔海绵早期演化历史的空白。它还为我们理解早期动物的生物矿化过程提供了全新的视角,让我们更加清楚地认识到地球历史上关键时期礁生态系统的复杂性,以及生物是如何适应和改变环境的。它进一步推进了我们对早期生命演化的理解,同时也为未来研究早期地球环境与生物相互作用指明了新的方向。它向我们展示了生物多样性和生态系统复杂性在地球历史早期阶段,也就是距今4.8亿年前就已经存在了,这为我们理解现代海洋生态系统的起源和演化提供了极为宝贵的线索。

本文围绕宜昌远安发现的距今4.8亿年前嫘祖冠毛层孔海绵化石展开,此发现提前了造礁层孔海绵化石记录,揭示了早期礁生态和生物矿化机制。研究不仅填补层孔海绵早期演化空白,还为早期动物生物矿化、礁生态及生命演化研究提供新视角和方向,展示了早期生物多样性和生态复杂性,为理解现代海洋生态系统起源演化提供线索。