本文围绕国家外汇管理局对我国货物贸易和经常账户顺差增长的解读展开,分析了顺差增长的现状、原因以及未来趋势。

3月29日,国家外汇管理局官方微信公众号发布文章,对“如何看待我国货物贸易和经常账户顺差增长”这一问题进行了详细解读。

近年来,我国对外贸易展现出稳健发展的态势。2024年,从国际收支口径来看,我国货物贸易顺差达到7680亿美元,经常账户顺差为4239亿美元,均处于较高水平。这一成绩的取得,是我国经济结构不断优化、制造业持续保持竞争优势以及外需逐步回升等多种因素共同作用的结果。值得一提的是,我国经常账户顺差始终保持在合理均衡区间内,经济的内外部均衡态势十分稳固,同时我国外贸发展对全球贸易失衡的溢出影响相对较低。

一、我国货物贸易顺差增长是深度参与全球产业分工和外需周期性波动的结果

我国货物贸易长期维持顺差,这是全球产业链变迁的必然结果。在近年来全球产业分工格局的调整过程中,跨境外包和供应链重组呈现出快速发展的趋势。劳动密集型产业逐渐向人口众多、生产成本较低的发展中国家转移,而发达国家则将重点转向生产更高档次的产品或提供服务。我国积极融入全球产业分工体系,众多跨国公司纷纷在华投资设厂。它们充分利用我国丰富的劳动力资源和独特的资源禀赋进行生产制造,以满足其在全球范围内的商品供应需求。这种产业布局自然带动了我国出口的增加。与此同时,外资企业深入开拓我国市场,将在华生产的商品直接销售给国内消费者,在一定程度上替代了我国的进口,从而推动了货物贸易顺差的上升。据海关统计数据显示,2024年外商投资企业出口在我国总出口中的占比达到27%,与之相关的加工贸易顺差占我国进出口总顺差的21%。在深度参与全球化的进程中,我国制造业不断加快转型升级的步伐,持续完善技术和基础设施建设,致力于提高产品的质量和附加值。经过多年的发展,我国逐步形成了完整的产业链供应链,这不仅有助于增强制造业的整体实力,还进一步提升了我国出口产品的竞争力,为货物贸易顺差的持续扩大奠定了坚实基础。

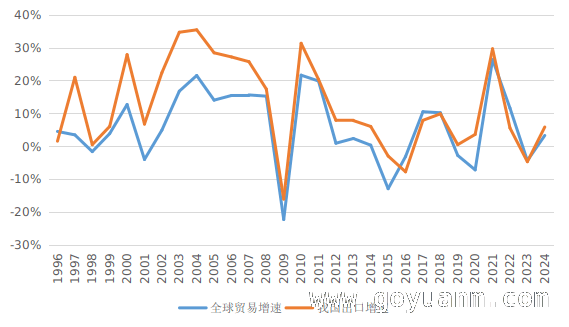

外需的波动对我国货物贸易顺差产生了较大的扰动。外部需求和国内需求的变化受到全球经济发展、国际金融市场波动等多种因素的综合影响,导致进出口规模出现周期性的调整。近年来,外需呈现出先上升、后下降、再上升的态势,波动幅度明显加大。在2020 – 2022年期间,主要发达经济体实施量化宽松货币政策,刺激了商品消费需求的增加,从而带动我国出口年均增长12%,较2017 – 2019年的年均增速提高了6个百分点。然而,2023年主要发达经济体货币政策紧缩,对贸易增长形成了一定的限制,再加上欧美商品去库存压力增大,外需放缓使得我国出口下降了5%。到了2024年,全球制造业开始复苏反弹,半导体消费进入上升周期,外需的回升推动我国出口增长了7%。从内需方面来看,我国进口商品中原油、矿产品、集成电路等产品的占比超过六成,这些商品受国际商品价格波动的影响较大。自2022年以来,进口价格指数下降在一定程度上拉低了我国进口增速。

中、德、日经常账户顺差与GDP比值 数据来源:国家外汇管理局,国际货币基金组织

总体而言,我国贸易顺差的发展演变与国内经济结构调整、全球产业链布局以及内外需变化密切相关。我国经济的内外部平衡状况保持稳定。未来,随着稳外贸、稳内需政策措施的持续发力,我国出口和进口有望保持平稳发展,货物贸易和经常账户顺差将在合理区间内保持基本稳定。

本文通过国家外汇管理局的解读,阐述了我国货物贸易和经常账户顺差增长的现状,分析了其是深度参与全球产业分工和外需周期性波动的结果,最后指出我国贸易顺差与多方面因素相关且未来将在合理区间保持稳定,反映出我国经济内外部平衡态势良好。