本文围绕网络谣言对企业造成的严重危害展开,通过多个典型案例,如美容仪器公司被恶意抹黑、茶饮企业遭敲诈勒索、车企被不实测评等,揭示了网络谣言的多样形式及恶劣影响,同时介绍了司法机关在打击涉企网络谣言方面的努力和举措。

在当今数字化时代,网络暴力带来的伤痛已通过无数悲剧和典型案例,深深刺痛了人们的神经。而网络谣言对于企业而言,更是犹如一颗潜藏的炸弹,随时可能带来致命的打击。一些不法分子利用网络平台,肆意捏造、传播涉企谣言,再以有偿删帖、舆情敲诈等恶劣手段牟取暴利。这不仅严重损害了企业的声誉,更像一颗毒瘤,破坏着整个营商环境。人们不禁要问,那躲在键盘后面的黑手究竟是谁?他们又怀着怎样不可告人的目的呢?

2025年2月17日,一场历时四年的风波终于随着终审的落幕尘埃落定。曾经,一家美容仪器公司陷入了一场产品质量危机,而这场危机,最终被司法裁判证明是一场有预谋的恶意抹黑行为。

被害企业负责人李先生心痛地表示:“原本提前安排好的各种营销推广活动,像找达人直播带货等项目,都被迫终止了。因为品牌声誉受损,各个电商平台纷纷对我们的产品进行下架处理。在营销旺季,我们无法开展推广,产品链接被下架,这给我们造成的损失简直无法估量。”

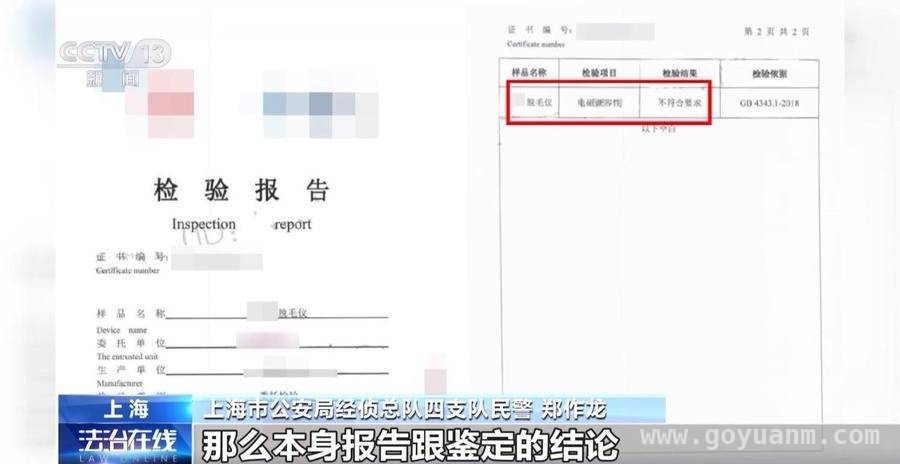

不法分子先是捏造报告结果,发布不实推文,严重影响了该公司的品牌声誉。

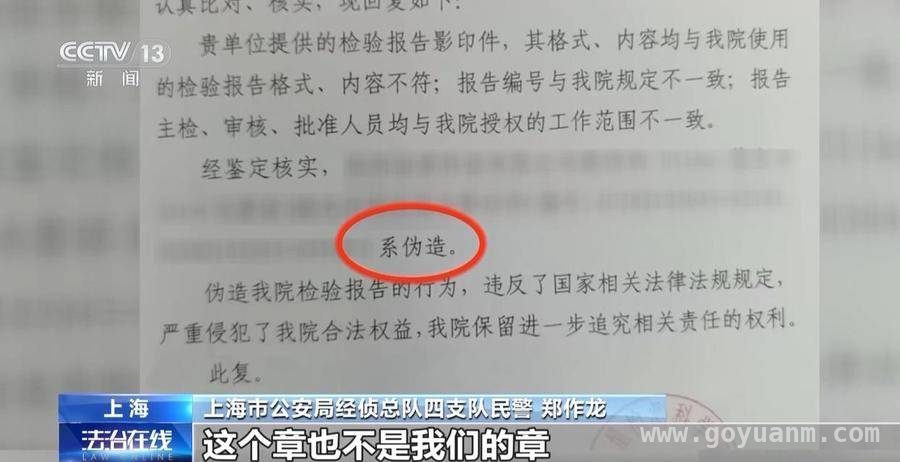

上海市公安局经侦总队四支队副支队长朱宏毅介绍:“企业认为这些报告是子虚乌有的,鉴定机构出这个报告可能存在问题。他们向我们公安机关反映情况时,还拿出了自己产品的合格检验报告,报告显示产品是没问题的。”

接到报案后,警方迅速展开调查,围绕检测报告的真假、文章内容的真实性等方面展开了细致的排查。

上海市公安局经侦总队四支队民警郑作龙说:“我们当时觉得很奇怪,他既然有这样的行为,如果直接跟报案方联系,我们就可以直接找到这个人,可他却没有这么做。我们一直在思考,他这么做的目的究竟是什么呢?”

经过深入调查自媒体经营者王某,警方有了重大发现。王某虽与报案公司没有直接关联,但却与报案公司的竞争对手存在资金往来。周某、陈某以抹黑形式排挤竞争对手的行为,已经涉嫌触犯了《刑法》第二百二十一条所规定的“损害商业信誉、商品声誉罪”。

郑作龙还表示:“企业原来的经营情况其实很好,就因为这个恶意抹黑行为,部分代理权被取消了。我们公安机关也劝诫企业,要把主要精力和注意力放在企业的经营、企业文化和企业产品的质量上。如果妄图通过不正当手段、不正当竞争来达到目的,我们公安机关绝对会严厉打击。”

对于餐饮企业来说,食品安全是企业的底线。然而在网络上,一段不知真假的视频,就可能冲击人们的感官,引发不适的联想。即便事后查清了真伪,对企业的损害也已经造成。就有人看准了企业的这个“软肋”,干起了黑色生意。下面让我们来关注最高人民检察院在去年12月发布的一起典型案例。

2023年5月,在河南省郑州市金水区人民法院,被告人郑某等5人涉嫌敲诈勒索一家知名茶饮企业的案件正在审理。郑某等人以两段负面视频对企业进行要挟,而作为案件核心证据的这两段视频,自始至终都未在庭审中呈现。

郑州市金水区人民检察院检察官助理黄淦说:“第一感觉是这个视频证据非常真实,还原度很高。”

呈现在检察官面前的这两段视频,一段是以路人视角拍摄的茶饮企业门店员工与男友发生争吵,男友为泄愤用极端方式污染了饮品原材料;另一段则是这名员工用污染的原材料制作奶茶卖给消费者。

河南省郑州市金水区人民检察院检察官徐彬表示:“如果是通过合法渠道获取的视频,出于偶然心理去敲诈企业,和精心预谋拍摄负面视频向企业勒索巨额财产,在量刑方面会有很大区别。”

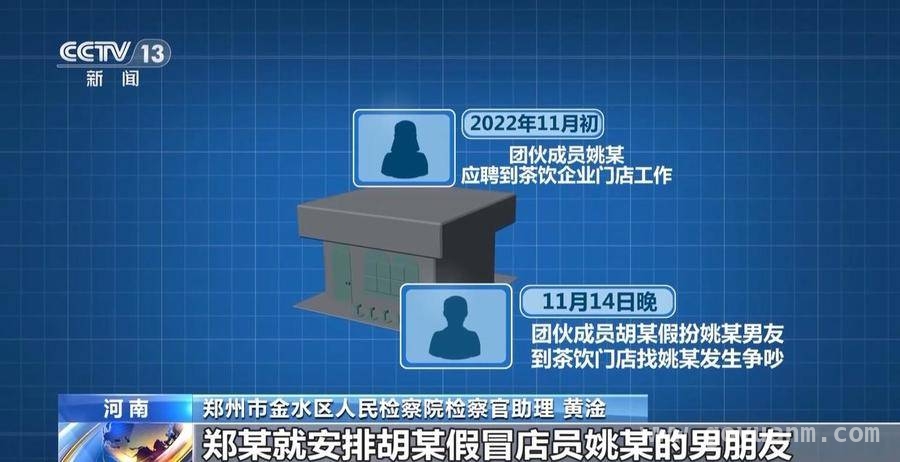

结合案件证据,经过深入调查,检察官发现这些看似真实的视频,实则是经过精心策划、有预谋分步骤炮制而成的虚假视频。

徐彬介绍:“从预谋到作案过程持续了两个多月,他们不断商量、不断优化作案方案。他们选择大企业、知名企业作为目标,认为这样勒索的数额会更高。刚开始他们想在茶饮里放蟑螂、苍蝇然后拍摄视频,但5个犯罪嫌疑人觉得这是常见方式,不利于勒索巨额钱财。”

为了上演勒索剧本,2022年11月初,团伙成员姚某应聘到这家茶饮企业的门店工作。11月14日晚,团伙成员设计支走了另一名门店员工,只留下姚某看店。当晚9点35分,郑某在团伙成员群里发信息说“所有人把台词和预想的情况核对一遍,十一点以后进入状态”,一场犹如拍电影般的闹剧在这家奶茶门店上演。

黄淦指出:“很多所谓的热点事件中,对公众形成第一印象的冲击是巨大的。企业无论通过哪种方式追溯问题根源、还原事情真相,大多数人可能已经不再关注,只记住了前几秒钟的冲击,这对企业的影响非常巨大。”

检察官还发现,在敲诈茶饮企业的同时,团伙成员故技重施,应聘到了另外一家知名的快餐连锁店。此次案件的及时侦办,斩断了犯罪团伙伸向其他企业的黑手。

2023年3月,检察机关以敲诈勒索罪对几名犯罪嫌疑人提起公诉。在公开审理此案时,对于是否当庭播放视频,公诉方经过了审慎思考。

经向法庭申请并与辩方商议,这两段视频在最小范围内予以展示。2023年6月,郑州市金水区人民法院一审以敲诈勒索罪未遂,对郑某等五名被告人判处6到4年不等的有期徒刑,并处罚金。

在消费市场中,很多人在购买商品前会参考网上的评价或专业测评人的意见。“第三方测评”信息影响着消费者的购买行为,测评人理应客观发布测评内容,为消费者提供真实的决策参考。然而,有些测评账号却为了博取流量、获取利益,在没有亲身体验的情况下就发布测评文章。

汽车测评人马某在自己的社交平台公众号上宣称“评测不掺水,不吹不黑,有一说一”。他在公众号上发布了多篇有关一家新能源车企的文章,车企认为文章中有不实内容,且存在侮辱诋毁企业的言论,侵犯了企业的名誉权,于是将马某告上了法庭。

北京互联网法院综合审判二庭副庭长张倩介绍:“马某曾经就职于原告集团下的一个关联公司,相当于原告的关联前员工。他以原告前员工和专业测评从业人员的双重身份写的关于原告公司产品的文章,在社会上引起了广泛关注。”

离职前员工加职业测评人的身份,让马某发布的文章备受瞩目。文章中除了汽车测评,还有关于这家车企内部的“爆料”。

被告马某称:“我在证据中证明了自己进行过该车辆的试驾,也提交了本人有大量丰富的汽车评测经验。其他无法直接证明的都是我个人的主观感受,是基于我作为汽车评测人员的丰富经验得出的。”

张倩表示:“我们认为这一类的测评语言属于公众对于商品的客观评价或主观感受的表达,在合理范围内是可以接受的。”

然而,马某在测评文章中提到车辆在行驶过程中有制动失效、严重跑偏等情况,但根据现有证据,却无法证明他实际进行了测评。

张倩强调:“作为职业测评人,在测评过程中发布的内容可能包含主观感受和客观事实陈述两部分。对于主观感受,只要不是过分带有极度贬损或侮辱性的评价,市场经营主体在合理范围内应当容忍;但在涉及客观事实陈述时,职业测评人必须有相应的依据,否则就会构成对评价主体名誉权的侵权。”

今年二月,最高人民法院发布了6起“企业名誉权司法保护典型案例”,涉及传统产业、中介行业、科技企业、征信机构等不同领域,为同类案件的审理提供了指导。“未经实际测评发布不实测评文章”的案件入选其中,为自媒体测评划清了言论自由的边界。

记者在采访中了解到,一些自媒体在应诉时会打着舆论监督的旗号,还有些评论虽不指名道姓,但会让人产生联想“对号入座”。一些自媒体虽没有虚构事实,却以真实信息得出极易误导受众的结论。纷繁复杂的“谣言伤企”乱象,考验着执法者的智慧。

作为专门审理互联网相关案件的基层法院,北京互联网法院在审理诸多涉企名誉权纠纷案件时,面临的一个难点就是如何鉴别极具隐蔽性的商业诋毁行为。

北京互联网法院副院长赵长新说:“结合自媒体历史以往发布的文章中对某些事物的分析判断,能证明其分析能力。如果在涉案文章中没有尽到应有的责任,我们就不会认定它是正常的商业评论,而要让其承担侵犯企业商誉的责任。”

记者还了解到,谣言给企业带来的伤害往往难以量化。有些文章传播范围或阅读量虽不大,但在相关行业内部却会产生巨大影响。很多涉企谣言会在企业的营销旺季、准备上市等重要节点前夕扩散,企业为避免谣言持续发酵,有时会无奈选择及时止损、息事宁人。

有些企业即便通过诉讼澄清了谣言,但“有记忆的互联网”依然会留存当时的虚假信息。以节目中提到的美容仪器公司被竞争对手恶意抹黑案件为例,今年2月,经法院终审裁判,已认定案涉文章内容虚假,是竞争对手的恶意抹黑行为。

可时至今日,当记者在某搜索引擎输入这篇虚假文章的标题时,首先看到的就是AI通过现有网页内容抓取整理出来的虚假信息,且没有任何提示标签。AI造谣引发了新问题,谣言的影响仍在持续。

北京工商大学法学院副教授张新宇指出:“一个企业的声誉受损,可能不仅仅体现在当年商品少卖多少,更会对企业品牌和企业形象产生持久、长期的影响。”

专家强调,谣言伤企不仅损害企业利益,还破坏了营商环境,误导了消费者。近年来,司法机关持续发力,惩治网络暴力、“网络水军”造谣引流、舆情敲诈等违法犯罪。中央网信办公布的2025年“清朗”系列专项行动中,整治涉企网络“黑嘴”是重要内容之一。刑事打击、民事追责、行政监管形成综合治理模式,以减少涉企谣言滋生的空间。

本文通过多个典型案例,如美容仪器公司被恶意抹黑、茶饮企业遭敲诈勒索、车企被不实测评等,深刻揭示了网络谣言对企业造成的严重危害,包括声誉受损、经济损失等。同时介绍了司法机关在打击涉企网络谣言方面的举措,强调了综合治理的重要性,以减少涉企谣言的滋生,维护企业合法权益和良好的营商环境。