本文围绕浙江大学建筑设计研究院在浙江城市更新实践展开,介绍其“共生·焕新·致远”的核心理念,阐述了在不同项目中实现历史与现代融合、文化传承与经济发展协同的创新做法,以及未来的发展愿景和攻坚方向。

城市规划理论家简·雅各布斯曾说:“城市的多样性,是由混合用途产生的,这不仅让街道更安全,也让城市更具活力。”在浙江高质量发展建设共同富裕示范区的进程里,城市更新这场变革,不只是破解空间约束的“钥匙”,更是一项传承文脉、激发经济、提升民生的系统工程,而简·雅各布斯的理念也在其中得到了生动诠释。

成立于1953年的浙江大学建筑设计研究院(以下简称“浙大建筑设计院”),历经七十余载的风雨。它依托浙江大学强大的学科优势,秉持“共生·焕新·致远”的核心理念,在城市更新领域不断探索。从校园社区融合,到工业遗存活化;从历史街区复兴,再到低碳智慧升级,走出了一条传承历史、赋能当下、引领未来的城市更新之路。

共生:新旧对话,让历史与未来共鸣

在温州东屿电厂遗址,曾经锈蚀的锅炉与现代的数字光影相互交织。运用AR技术,1983年的工业场景得以重现:运煤轨道车在虚实交织的空气中穿梭,巨型发电机组吞吐能量的轰鸣声仿佛穿越时空。这座停摆多年的“能源堡垒”,如今已成功蜕变为年均举办23场先锋艺术展的“城市能量场”。浙大建筑设计院总建筑师胡慧峰轻触涡轮残骸,感慨地说:“工业遗产是凝固的时光琥珀,我们以技术唤醒其文化价值。”

枫桥古镇更新——乡愁记忆 赵强 摄

“从枫桥古镇改造开始,我们开启的驻村模式其实就是陪伴式的雏形。当时设计团队租下临街民房,和村民吃住在一起。”浙大建筑设计院首席总建筑师、浙江大学求是特聘教授(实践岗)、浙江大学校园风貌建设专家委员会主任董丹申回忆道。设计团队通过每日入户访谈、年轻设计师向老工匠学习“糯米灰浆”配方修复传统夯土墙、同步建立工艺数据库、邀请居民参与决策等一系列举措,让枫桥古镇更新后,商铺出租率从45%大幅跃升至92%,原住民回流率达68%。

“凌晨两点,会议室还亮着灯,有时还会通宵。”回忆起绍兴饭店的改造,胡慧峰记忆犹新。2018年枫桥经验会议前夕,绍兴饭店改造面临着巨大挑战:既要保留越派建筑的精髓,又需满足国际会议功能需求。设计团队入驻工地实行“三班倒”,在发现古建木梁存在虫蛀隐患后,连夜调整方案,采用碳纤维加固技术,既保住了雕花窗棂,又将抗震等级提升至8级。为减少扰民,切割作业集中在白天,夜间仅进行无声装配。最终项目提前3天交付,成为“老建筑快改”的标杆。

在董丹申看来,“陪伴式”更新的本质是“尊重每一份细微的期待”。无论是绍兴饭店的连夜改图,还是枫桥古镇的夯土墙保卫战,这些细节共同构成了城市更新的温情底色。当居民从旁观者变为参与者,当历史记忆与现代生活悄然融合,这场城市的“修行”,终将绘就一幅“人人皆是创作者”的共富图景。

2023年浙江省住建厅发布的《城市更新陪伴服务导则》中,浙大建筑设计院的经验被提炼为三大标准:全过程介入,设计团队参与立项、设计、施工、运营全周期;多主体协同,建立居民、政府、企业、设计师“四方议事”机制;弹性化交付,允许方案预留10% – 15%的“可生长空间”。

在陪伴式更新之外,浙大建筑设计院更以技术为人文注入新活力。杭钢河景观带项目是浙大建筑设计院工业遗产活化与生态修复的代表性案例,设计团队通过保留杭钢工业区的历史记忆,结合现代景观手法,将工业元素与自然肌理融合,并通过植被修复提升生态韧性,实现工业遗迹与自然生态的共生。

浙大建筑设计院在这些城市更新领域的创新实践,不仅为浙江城市发展带来显著变化,也在全国产生了广泛影响。杭州小河公园设计时,中日设计师曾为工业遗产价值评估展开激烈辩论。日方坚持保留输油管道肌理,中方主张功能性改造。最终,双方达成共识,将生锈管道转化为景观廊架,嵌入光纤勾勒原始输油路径。这场争论催生了《工业遗存活化评估导则》,现已成为浙江地方标准,为全国工业遗产活化利用提供参考依据。

从单纯的设计师到“空间产品经理”,董丹申对设计院的角色转变有着深刻理解:“传统设计院只画图纸,我们要做城市更新的‘长期合伙人’。”

致远:文化铸魂,激活共富“软实力”

在城市更新的进程中,浙大建筑设计院始终将文化存续视为关键任务,致力于让古老历史在现代社会重焕生机,实现多维度价值跃升。

绍兴徐渭艺术馆主(南)立面与青藤广场 雷坛坛 摄

徐渭艺术馆及青藤广场的更新与改造聚焦传统与现代、艺术与科技的双共生。设计团队以“水墨晕染”为灵感,将明代青藤书屋的斑驳砖墙与参数化设计的钛锌板幕墙并置,形成时空对话。馆内首创“动态展陈”系统,利用AI算法解析徐渭书画笔触,实时生成数字水墨动画。艺术馆馆长介绍:“徐渭的狂草不再是静态展品,而是能与观众情绪互动的活态艺术。”如今,徐渭艺术馆年均举办30余场跨界展览,吸引大量年轻观众,传统艺术以先锋姿态重获新生,青藤广场也同时成为公共艺术中心不可或缺的一部分。

从越子城府山脚下的绍兴饭店改造到大禹陵整个景区的更新与梳理,从大禹纪念馆的历史人物现代演绎到徐渭艺术馆与青藤广场,探索历史语境下的现代性,浙大建筑设计院深度参与全省多处文保单位更新,积极推动文化IP产业化。文化在城市更新中活力迸发,文化赋能正转化为经济新动能,以城市更新驱动的文化消费成为迈向共同富裕的“金色纽带”。

愿景:向新而行,描绘城乡共美图景

站在新的起点,浙江正以“省域更新一体化”为目标,加速构建全国领先的政策体系,“规划—建设—运营”全周期机制正逐步完善。

民生改善已然成为城市更新最温暖的底色。2022年浙江民生满意度调查显示,城市更新相关指标得分同比提高9.3分,群众获得感显著增强,城市更新让人们的生活更加美好、幸福。

浙大建筑设计院明确了三大攻坚方向:数字化升级,开发城市更新智慧管理平台,实现“一建筑一档案”动态监测,通过数字化手段对项目进行全方位、实时管理和评估,提高管理效率和质量;低碳化转型,推广温州东屿“零碳模式”,注重节能减排,推广绿色建筑技术,让城市更绿色、低碳、可持续;普惠化延伸,推动更新行动向县域、乡村覆盖,三年内实现全省重点城镇更新全覆盖,让城市更新成果惠及更多地区,促进城乡一体化发展,助力乡村振兴。

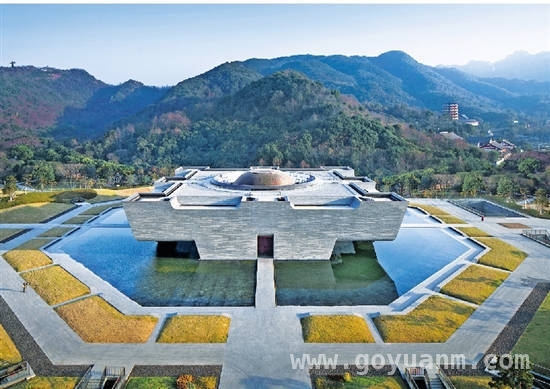

杭州大运河杭钢公园鸟瞰

夜幕下的杭钢遗址,锈红高炉与星空交相辉映。刚刚荣获2025年度普利兹克建筑奖的刘家琨老师和大家一起站在光影中,回顾着过往合作的点点滴滴,感慨身后虽是1958年的虚拟钢花,眼前却是2025年的璀璨灯河。城市更新不是推倒重来,而是让过去的故事能被未来听见,在此刻具象。在这场关乎时间、技术与人文的“修行”中,浙大建筑设计院以“共生”之笔,描绘一幅“留得住乡愁、看得见未来”的实景图。

在共同富裕的时代背景下,浙江积极推动城市更新,将其转化为高质量发展的强大动力。浙大建筑设计院也将持续发挥引领作用,探索创新,为全国城市更新贡献更多“浙江经验”,让城市在更新中绽放新的光彩。

本文介绍了浙江大学建筑设计研究院在浙江城市更新中的实践,其秉持“共生·焕新·致远”理念,通过“陪伴式”更新、技术创新等方式,实现了历史与现代的融合、文化传承与经济发展的协同。同时,明确了数字化、低碳化、普惠化的未来攻坚方向,为浙江乃至全国的城市更新提供了宝贵经验,助力城市在更新中实现高质量发展和共同富裕。