本文围绕电影《无间道》展开,讲述了作者第一次观看时宿舍里的沉默氛围,深入剖析了主角陈永仁与刘建明在身份挣扎中的痛苦与无奈,探讨了电影所蕴含的深刻哲理以及对现代人的启示。

那是大学宿舍里的一个深夜,我第一次观看《无间道》。屏幕散发的微光,映照在室友们那全神贯注、屏息凝视的脸庞上。电影结束之后,整个宿舍一片寂静,没有一个人说话,唯有窗外偶尔传来汽车碾过路面的声音,打破这份寂静。

那种沉默,仿佛有一只无形的手,紧紧地攥住了每个人的喉咙。后来,我才逐渐明白,真正让我们如此沉默的,并非是剧情的跌宕反转,而是电影中角色身上那股几乎让人窒息的挣扎。

这种挣扎,并非是在枪林弹雨中的亡命逃亡,而是灵魂在黑白两道的夹缝中,被反复撕裂的那种钝痛。它悄无声息,却又让人痛彻心扉。

《无间道》

陈永仁,穿着皮衣穿梭在霓虹闪烁的街头。他用烟头烫伤自己的手背,只为了牢牢记住“我是警察”的誓言。那滚烫的烟头,灼烧的不仅是他的皮肤,更是他在黑暗中坚守的信念。

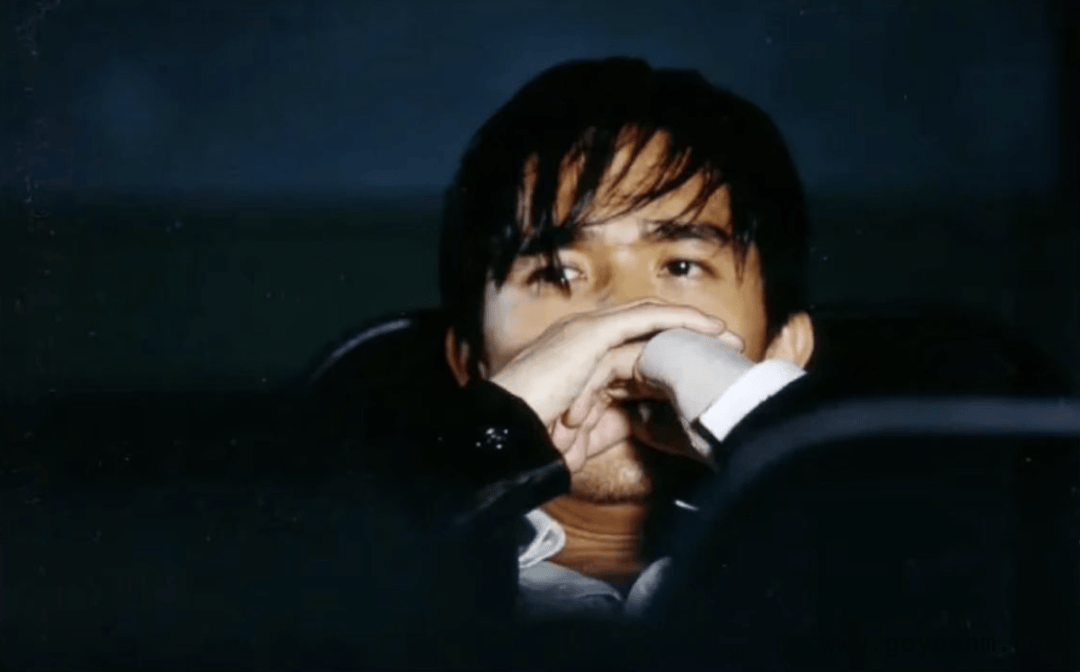

当他对着镜子剃头时,刀片刮过头皮发出沙沙的声响。在这细微的声响里,藏着连他自己都快要无法相信的谎言——他身为卧底,不得不伪装自己,这种伪装几乎让他迷失了自我。

对于他们而言,最残忍的并非是枪口对准敌人的那一瞬间,而是他们必须亲手扼杀自己的一部分,去适应卧底的身份,去完成任务。

刘建明在警队里一路高升,然而他却越来越害怕面对镜子。每次看向镜子,他都会问自己:镜子里的这个人究竟是谁?是那个风光无限的警察,还是那个潜藏在内心深处的黑帮卧底?

陈永仁在黑帮的泥潭里越陷越深。当唯一知道他真实身份的警司黄志诚坠楼身亡时,他只能蹲在尸体旁边,用颤抖的手轻轻地合上对方的眼睛。那一刻,他连一滴眼泪都不敢流,因为他知道,他不能暴露自己的身份。从那以后,他的身份就像一座孤岛,在茫茫大海中孤立无援。

这场戏原本设计的是枪战场景,刘德华提议改成文戏。如今看来,这个决定意义非凡,它让《无间道》从一部优秀的警匪片成功升华为一部富有哲学深意的寓言。

当陈永仁掏出手铐的瞬间,刘建明的瞳孔骤然收缩。他突然意识到,自己一直渴望的“洗白”身份,不过是自己一厢情愿的幻觉罢了。

而陈永仁呢?当他最终倒在电梯里,睁着眼睛看着血泊中倒映出警局走廊的灯光时,那个“我是警察”的身份终于得到了承认。然而,这份承认的代价却是他的生命,他再也无法呼吸。

很多人说《无间道》是一部悲剧,但在我看来,它更像是一场盛大的荒诞剧。剧中人物的命运充满了无奈与讽刺,让人感到荒诞不经。

当我重新观看《无间道》时,我突然理解了当年宿舍里的那份沉默。这部电影所讲述的,不仅仅是警察与黑帮之间的故事,更是每个被困在身份牢笼里的现代人的写照。

我们在生活中拼命地想要证明自己配得上某个标签,努力去符合社会对我们的期待。然而,在这个过程中,我们却不知不觉地弄丢了最原始的自己,迷失了方向。

刘建明和陈永仁的悲剧就在于,直到生命的最后一刻,他们都没能回答那个问题:“如果没有卧底任务,我会成为谁?”这个问题,不仅仅是他们的困惑,也是我们每个人都应该思考的问题。

电影结尾的镜头意味深长:电梯门反复开合,陈永仁的尸体随着机械的节奏被一次次碾压。这仿佛是命运对他的无情捉弄,也让我们感受到了生命的无常和无奈。

走出影院,街边的霓虹灯依然闪烁。那一刻,我突然很想给十年前的自己打个电话,告诉他:别怕弄丢身份,因为真正重要的东西,从来不需要工牌来证明。

本文通过回顾观看电影《无间道》的经历,深入分析了主角在身份挣扎中的痛苦,揭示了电影所反映的现代人被困身份牢笼的现实。提醒我们不要过于执着于外在的身份标签,要坚守内心真正重要的东西。