甘肃省甘南藏族自治州非物质文化遗产保护中心对当地非遗的挖掘与保护工作。甘南拥有众多独具魅力的非遗,保护中心将通过多种方式让州县“小众”非遗走向大众,同时介绍了近年来在民俗文化收集整理方面的成果以及未来非遗保护的规划。

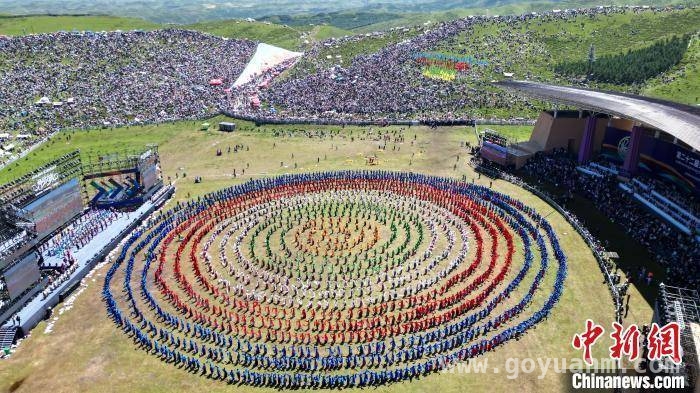

在美丽的甘肃大地,有一个充满魅力的地方——甘南。近日,甘肃省甘南藏族自治州非物质文化遗产保护中心工作人员石少梅在接受记者采访时表示:“甘南,可不只有大家熟悉的锅庄舞、藏族民歌,这里还有着众多独具魅力、多姿多彩的非物质文化遗产。”该中心接下来会进一步深入挖掘州级、县级的非遗项目,借助大型活动、演艺展示等契机,让原本“藏在深闺”的州县“小众”非遗逐渐走进大众的视野,让非遗传承保护的根基更加稳固地向下扎根。

甘南,作为黄河首曲流域的一颗璀璨明珠,是中华民族发祥繁衍生息的摇篮之一。在这片广袤无垠、富饶美丽的大草原上,宛如一个巨大的宝藏库,蕴藏着丰厚浩瀚的非物质文化遗产。像南木特藏戏、龙头琴弹唱、甘南藏族唐卡、碌曲藏医药等,每一项非遗都散发着独特的魅力,诉说着这片土地的历史与文化。

2024年2月2日,在甘肃夏河,甘南藏族唐卡国家级代表性传承人交巴加布在家中精心展示着他绘制的唐卡。那一幅幅精美的唐卡,仿佛是历史与文化的生动画卷,让人不禁为之惊叹。(资料图 九美旦增 摄)

近年来,甘南州文化广电和旅游局、甘南州非物质文化遗产保护中心把重点聚焦在藏族民俗文化的收集与整理工作上。他们专门成立了工作组,不辞辛劳地深入八县市,运用录音、录像、照相这些现代化的手段,广泛采集了大量关于语言、故事、服饰、舞蹈、歌曲等方面的珍贵资料。经过不懈的努力,编辑出版了一系列民俗文化成果专著,如《甘南藏族传统音乐舞蹈》《甘南民族服饰文化》《甘南藏族饮食文化》《甘南民族节日文化》《甘南藏族部落社会历史与文化研究》《格萨尔史诗——塔然如意宝宗》《珠落玉盘皆乐章——穿越甘南州非物质文化遗产时空》《甘南“南木特”藏戏剧本集》《甘南藏族民歌集》和《甘南锅庄舞》等,多达40余册。同时,还登记保存了民俗文化(非物质文化遗产名录)线索1862项,为甘南的非遗保护工作奠定了坚实的基础。

在谈及未来的非遗保护工作时,周丹琳表示,该中心将深化系统性保护,不断完善保护体系。持续健全“国家 – 省 – 州 – 县”四级非遗名录体系,大力推进非遗数字化建档工作,加强对濒危项目的抢救性记录,确保每一项非遗都能得到妥善的保护。

周丹琳还提出,该中心将积极推动“非遗 +”融合发展。打造体验式非遗宣传模式,例如临潭“万人扯绳”、卓尼洮砚工坊体验等,让游客能够亲身体验非遗的魅力。在景区植入非遗展演、研学体验,开发文创产品,让非遗与旅游、教育等行业深度融合。举办各类节庆活动,提升非遗品牌的影响力。推广“非遗工坊 +”模式,培育非遗特色村镇,让非遗在新时代焕发出新的活力。

“创新传播与数字化保护也是关键的一环,通过直播、短视频等当下流行的方式,吸引年轻群体关注甘南的非遗。”周丹琳说道,甘南还将探索借助“春节申遗成功”的宝贵经验,推动甘南非遗参与国际展览,向世界讲好“黄河上游文化故事”。

本文围绕甘南州的非物质文化遗产展开,介绍了当地丰富的非遗资源,近年来在民俗文化收集整理上取得的成果,以及未来非遗保护的方向,包括深化保护体系、推动“非遗 +”融合发展、创新传播方式等,旨在让甘南的小众非遗走向大众,走向世界,实现更好的传承与发展。