本文聚焦中国移动2025 – 2027年全闪存存储产品集中采购(扩容)项目,华为成为唯一供应商这一事件,深入剖析其背后的原因,展现了华为在全球和国内存储市场的领先地位,回顾了华为在存储领域的发展历程,并探讨了华为独特的发展战略和组织文化对其商业成功的重要作用,最后展望了中国创业者在实体经济资源支持下的发展前景。

日前,中国移动采购与招标网正式对外公布了2025至2027年全闪存存储产品集中采购(扩容)项目的采购信息公告。

和上月初发布的招标公告有所不同,当时规划拟采用份额招标,中标人数量设定为2至3家。而此次移动方面最终选择了单一来源采购存储配件的方式,华为脱颖而出,成为了该项目的唯一供应商。

这样的结果,着实让人感到既意外又在情理之中。

说它意外,是因为在电信运营商的招标活动中,将份额招标改为竞争性谈判、单一来源采购等非招标采购方式并不常见。像浪潮、曙光等存储产品大厂此次未能参与其中,具体原因目前还不清楚。值得玩味的是,华为最终获得了2360个全闪存存储配件订单,这一数量大体上符合原定标包3172个配件的70%比例,而且不包含原定的305套全闪存存储整机。

说它在情理之中,是因为当下的华为在全球商用存储市场已经稳稳占据了毫无争议的“一哥”地位。

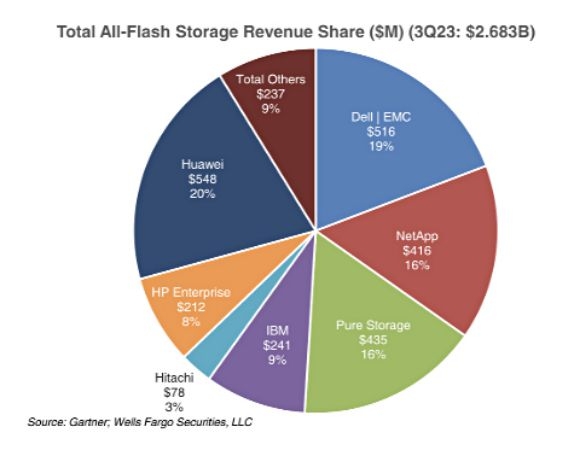

根据Gartner的数据显示,早在2023年第三季度,华为就成功超越了戴尔EMC和NetApp,成为了全球最大的商用全闪存存储产品生产商。也是在这一年,机械硬盘(HDD)和混合存储市场规模下降了21%,在整个存储市场中所占的比例跌至47.6%,闪存历史性地取代了磁盘,成为了商用存储产品的主流。

在国内市场,同样的主流产品切换过程也在加速进行。以电信运营商为例,面对迅猛增长的数据存储需求,尤其是非结构化数据的存储需求,他们面临着巨大的扩容压力。而传统的存储方案存在着成本高、扩展性有限以及运维复杂等一系列难题。为了解决这些问题,运营商一方面在云基础设施建设中大量采用灵活且廉价的分布式存储产品;另一方面,在需要远程复制和容灾功能的核心业务系统中,高端全闪存阵列正在快速取代传统磁盘阵列。

以某运营商为例,其BOSS计费和CRM核心生产库采用了2套全闪存阵列,成功实现了7台老旧传统磁盘阵列的淘汰和整合。替换后,IOPS性能提升了近五倍,占用的机柜数量从26个降低到了6个,空间、维护成本和功耗都明显降低,整体拥有成本(TCO)优势十分明显。

在中高端市场,华为的品牌影响力还在持续巩固。根据Gartner近期的调研结果,与戴尔等老牌供应商相比,全球商用存储市场的客户普遍更倾向于选择华为这一后起之秀。在国内金融、电信等关键基础设施行业的核心存储系统招标中,华为早已成为了首选。

在大家都熟知的IT领域“去IOE”(IBM主机、ORACLE数据库、EMC存储)长征中,可以说,凭借着华为出色的表现,中国存储产业大军已经率先走到了陕北吴起镇。

这样的非凡跨越,自然是包括华为在内的众多本土厂商一步一个脚印积累的成果。

早在“去IOE”口号盛行之前,华为就通过华三通信和华为赛门铁克(华赛)两家合资企业,在存储市场进行了积极且富有成效的探索。华三10GB IPSAN也是在那个EMC与IBM笼罩产业界的年代,最早打开市场的国产存储产品之一。

在确定了存储这一战略方向后,华为试图将华三与华赛重新收回,不过最终只有华赛成功回归。

2011年,华为支付了5.3亿美元的“赎身费”,收购了赛门铁克持有的华赛49%股权。而对于华三,任正非多年后仍然感到遗憾,他表示:“我们也想把3COM买回来,但是美国政府不批准。当年把你们卖出去,是因为我们没钱,但是我们想要世界,就想和世界联合起来打天下,到最后发现很多问题还是不能协同,逐渐产生矛盾。”

华为的这一遗憾,却无意间为产业观察者们提供了一个完美的对照试验。起初在存储市场发展势头更盛的华三,在老牌巨头惠普旗下尽管发展迅速,但与如今的华赛(华为数字技术)相比,差距已经十分明显。

在如今华为横扫市场的OceanStor Dorado全闪存产品线上,从“传算存管智”的芯片级硬件自研,到在海量用户场景中打磨出来的SmartMatrix高可靠架构,都能让人深刻感受到华为体系内丰厚的技术与市场资源是如何为存储业务赋能的。当然,对于商业成就而言,或许更关键的还是华为的组织文化。

在心智观察所看来,理念与方法,正是这场商用存储市场中国式逆袭中最宝贵、最具广泛借鉴意义的财富。

2014年,任正非在IT存储产品线业务汇报会上发表了讲话,系统地规划了存储业务的发展战略。在这篇题为《洞庭湖装不下太平洋的水》的发言中,他明确指出,洞庭湖装不下太平洋,只有先树立正确的思想,才能有正确的方向;有了正确的方向,才能有正确的理论;有了正确的理论,才能有正确的战略。

对于存储业务,他要求一定要有所为,有所不为,走针尖式发展道路,集中一切力量,敢于在最大的市场正面突破。他强调:“存储不要涉及过多行业,要聚焦在很少的价值行业上。铺开的摊子大了,就不会有真知灼见,没有针尖式发展,就不可能领先成功。不要在局部竞争点上消耗战略力量,要聚焦一切战略力量攻破进入大市场的条件。如果存储现在花大量精力去了解很多行业,就是在非战略机会点上消耗战略竞争力量,针尖上的突击力不够。”

这样的魄力与想象力,正是彼时乃至今日许多中国企业所欠缺的。许多企业仍然习惯于采用把美国成功样板和流行趋势照虎画猫的C2C范式(Copy – to – China),以抄到60分作为默认标准,看起来安全、稳当,讲故事方便,变现快速,在巨头顾不上的小市场里获取一份“小确幸”,甚至还会对敢想敢干的另类出头鸟进行嘲笑。

任正非的观点,在十年之后得到了梁文峰的呼应。梁文峰直言不讳地表示:“过去那种拿来主义的惯性也和过去的国情有关。但现在,你看无论中国的经济体量,还是字节、腾讯这些大厂的利润,放在全球都不低。我们创新缺的肯定不是资本,而是缺乏信心以及不知道怎么组织高密度的人才实现有效的创新。”

而一旦翻越了这道“恐惧之墙”,正确的方向、理论和战略其实很容易在实践中自然形成。就像任正非对存储业务的要求,在技术与产品上,不搞扣扣索索的田忌赛马,“存储的理论构建能力、科学家数量、核心能力,要与EMC对比,要拿最好的产品与最好的企业比,要比业界竞争对手在数量上多、水平上高、能力上强。”

从十多年前那个被视为“另类”的华为,到如今成为时代主角的DeepSeek、宇树科技,中国这片实体经济沃土中积累的资本、人才、技术资源,已经为敢于想象的创业者创造了前所未有的条件。而那些敢于从洞庭湖驶向太平洋的企业家们,也正以令人惊叹的加速度不断涌现。

在太平洋的波涛中,他们终将会成功探索到洋流的脉络,并获得命运对于探索者的慷慨回报。

本文围绕中国移动全闪存存储产品采购项目中华为成为唯一供应商这一事件展开,深入分析了华为在存储市场的领先地位及背后原因。回顾了华为在存储领域的发展历程,强调了其独特的发展战略和组织文化的重要性。同时指出中国创业者在实体经济资源支持下具备良好条件,敢于突破的企业家有望在市场中取得成功,展现了中国存储产业的崛起和发展潜力。