《非遗进万家》节目中80后汉风传统服饰制作技艺传承人刘琪,讲述了她的学艺经历、汉服的相关知识,还提及了扬州汉服的特色以及当下汉服踏青活动的美好景象,并给出节目播出信息。

《非遗进万家》——非遗正青春。在这个充满传承与创新的时代,非遗文化正以崭新的姿态走进大众视野。

本期《非遗进万家》节目,将带领大家认识一位特别的80后——汉风传统服饰制作技艺传承人刘琪。她宛如一颗璀璨的明珠,在非遗的舞台上散发着独特的光芒。

刘琪

刘琪自幼便对中国传统服饰情有独钟,仿佛骨子里就流淌着对传统文化的热爱。2000年,她跟随祖母学习制作中国传统盘扣和服饰的剪裁。祖母的言传身教,如同温暖的春风,轻轻拂过刘琪的心田,让她在传统技艺的道路上迈出了坚实的第一步。后来,在姑母的悉心指导下,刘琪的技艺更是得到了显著提升。姑母的经验与智慧,为刘琪打开了一扇通往更高技艺境界的大门。

2015年和2016年,刘琪两次前往东华大学系统学习服装设计制作。在那里,她师从著名的张文斌先生。在先生的精心教导下,刘琪不断汲取知识的养分,努力提升自己的设计与制作水平。其间,她的作品还分别被学校收藏,这无疑是对她才华与努力的高度认可。如今,刘琪已经能够独立设计、制作各种形制的汉服。她在继承传统的基础上,勇于尝试新材料、新纹样、新工艺、新工具,为传统汉服注入了新的活力。

汉风传统服饰,简称汉服,它承载着中华民族悠久的历史与文化。在十七世纪中叶以前,汉服是汉民族在重要节日、庆典、仪式和日常生活中的着装。然而,随着时代的变迁,之后它只在宗教服饰和戏剧服饰中得以延续。据考古发掘可知,汉服至少在殷商时期就已经成型,它宛如一部生动的历史画卷,展现着中华民族的智慧与审美。

汉服自诞生以来,就在华夏大地广泛流传。扬州,作为中国历史文化名城之一,在汉服的发展历程中有着举足轻重的地位。明嘉靖《惟扬志》记载,当时扬州栽桑养蚕,丝绸品种繁多,这充分说明了明代扬州制衣业的发达。近年来的考古发现,更是进一步印证了扬州汉服制作的兴盛。扬州,就像一座古老的宝藏库,珍藏着丰富的汉服文化遗产。

刘老师科普时间

汉服的制作特征:

汉服采用平面剪裁工艺,这是有别于西方立体剪裁工艺的具有中国特色的服装制作方式。平面剪裁的汉服,仿佛是一幅精美的画卷,通过巧妙的裁剪与拼接,展现出独特的东方韵味。

扬州汉服的地域特征:

扬州汉服制作风格凸显华丽庄重。在选料上,以丝织物和棉织物为主,这些材质柔软舒适,又不失质感。在工艺上,注重藏针、对花,每一针每一线都蕴含着匠人的精心与专注,使得扬州汉服更具艺术价值。

汉服按结构特征分为:

1、领、衿,包括交领、圆领、坦领、方领、立领等。不同的领口设计,展现出不同的风格与气质。2、襟、衽,包括对襟、斜襟,斜襟又分为左衽、右衽。襟衽的设计,不仅关乎穿着的舒适度,更体现了传统文化的内涵。3、裾,分为曲裾、直裾。曲裾婉转优雅,直裾简洁大方。4、袂、袖,分为直袖、窄袖、广袖、琵琶袖等。袖子的变化,为汉服增添了灵动的美感。5、带,包括革带、布带、绦带等。腰带的搭配,不仅起到束腰的作用,还能提升整体造型的层次感。6、韨,亦作“芾”。汉以后又称“蔽膝”,它是汉服中的一个独特配饰,具有一定的象征意义。

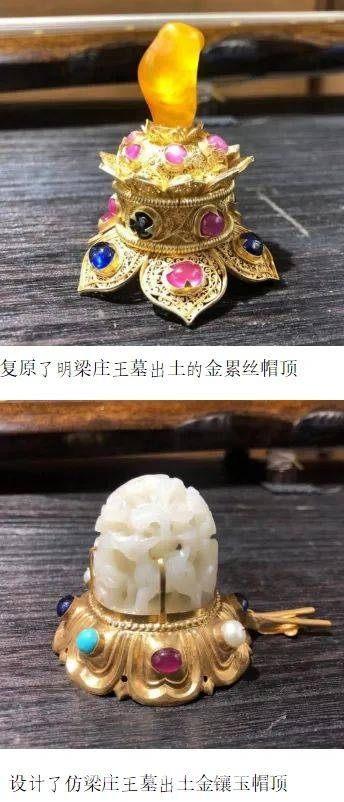

近年来,刘琪凭借自己的才华与努力,设计、制作了具有代表性的部分汉服及配饰50余件套。其中包括唐圆领袍及齐胸襦裙,展现出唐代的雍容华贵;明制道袍及袄裙,体现了明代的端庄大气;还有带钩及绦环等配饰,为汉服增添了精致的细节。

上巳节汉服踏青活动

春风渐暖,在这美好的春天里,越来越多的汉服爱好者身着飘逸的汉服,穿梭于扬州古巷或园林中。他们宛如从古画中走出的仙人,一颦一笑间尽显古典韵味。漫步在古巷中,汉服的裙摆随风飘动,仿佛带着人们穿越回了古代。

如果你也对汉服感兴趣,不妨在这个春天身着汉服,亲身感受它的魅力,成为这个春天里最美的风景。

《非遗进万家》

主播:一菲

扬州交通广播FM103.5

播出时间:

周日9:30 – 10:00

16:30 – 17:00

18:30 – 19:00

本文围绕《非遗进万家》节目,重点介绍了80后汉风传统服饰制作技艺传承人刘琪的学艺经历和成就,阐述了汉服的历史、扬州汉服的特色,还提及了当下汉服踏青活动的美好场景以及节目播出信息。展现了非遗文化在新时代的传承与发展,鼓励更多人关注和参与到非遗文化中来。