本文围绕非洲法语文学展开,从其起源、发展过程中的重要事件和代表人物,到文学的特点、主题,如身份认同、文化传统辨认等,深入探讨了非洲法语文学的多元性和独特价值,以及其对世界文学的意义。

在1922年3月,年仅23岁且任职驻巴黎通讯记者的海明威,在发给《多伦多星报》的特稿里,详细描写了一桩在法国政坛引起巨大震动的文化事件。当时,黑人作家赫勒·马郎创造了历史,他成为了第一个获得龚古尔文学奖的非裔作家。他的获奖小说《霸都亚纳》,以犀利的笔触控诉了法国政府在赤道非洲的种种作为。此小说一经问世,便在法国众议院引发了轩然大波。未来的诺贝尔文学奖得主海明威如此写道:“作家本人并不知道他的作品掀起了风暴。他当时正在中非地区为法国政府工作,那个地方距离乍得湖有两天的步行路程,既没有电报局,也没有电缆,他甚至根本不知道自己获得了久负盛名的龚古尔奖。”

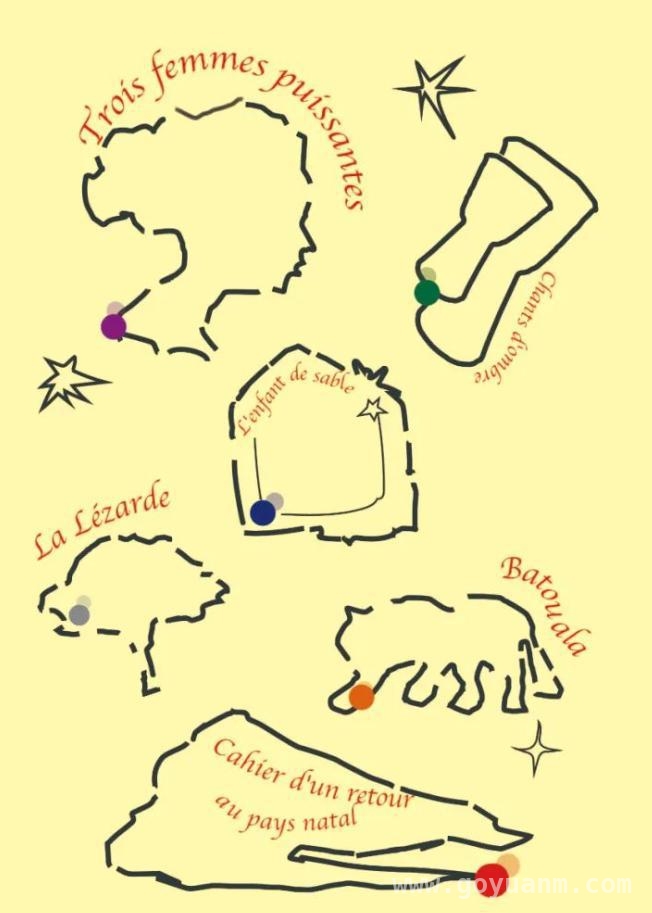

不过,海明威的说法多少带着小说家的夸张和想象成分。实际上,在龚古尔奖消息公布的第三天,身为法属中非政府基层公务员的马郎就收到了报喜的电报。此后,围绕这部作品展开的长久论战让马郎精疲力尽。他在给友人的信里曾提到,期望文学界对他的支持能够让反对者们停止攻击。1924年,年轻的中国作家李劼人在巴黎见到了马郎,他被《霸都亚纳》深深吸引,很快便译出了中文版。在译后记里,李劼人盛赞马郎:“马郎不仅是有能力的小说家,并且是爱美的诗人。”如今,马郎的这本《霸都亚纳》被收入“非洲法语文学译丛”,与桑戈尔的《阴影之歌》、塞泽尔的《还乡笔记》、爱德华·格里桑的《裂隙河》、本·杰伦的《沙的孩子》、玛丽·恩迪亚耶的《三个折不断的女人》一同出版。“非洲法语文学译丛”的主编、上海社科院文学研究所所长袁筱一认为,这套译丛在中国的出版恰逢其时。随着非洲法语文学不再被边缘化,它的文学价值和写作主题值得我们高度重视。更重要的是,我们能从中发现世界文学的写作新趋势,并且找到一种全新的阅读和审视世界文学的方式。

追溯非洲法语文学的起源,早在1853年,塞内加尔的一位混血神父用法语写了近500页的《塞内加尔草图》,这部带有民族志色彩的作品被视为非洲法语文学的萌芽。此后,非洲法语文学迅速发展,覆盖了随笔、诗歌、小说和非虚构等多种体裁。然而,在1950年代出版的《七星百科全书》“法语文学卷”中,涉及“非洲法语文学”的内容仅有十几页。与之形成鲜明对比的是,俄罗斯的高尔基世界文学研究所在1970年代编撰了逾50万字的《非洲现代文学》,对现当代非洲的法语文学创作展开了详尽的描述。袁筱一希望读者能留意这两个时间相近但差异巨大的文学史书写事件,这个细节透露出,“非洲法语文学”并非单纯的民族和国别文学的产物,它具有很强的流动性。这种不确定的边界和流散的特质,构成了非洲法语文学的最重要属性。

无论从地理层面还是文化层面来看,非洲法语文学都有着很强的“溢出感”,呈现出异质和多元的特点。加勒比海群岛在地理意义上并非“非洲”,但15世纪中叶的奴隶贸易把非洲原住民送到了这些岛上。由于法国的殖民统治,北非、西非、印度洋岛屿和加勒比地区这些分散的地理空间被联系了起来。因此,“非洲法语文学译丛”在地理维度上涵盖了这四个地区的作家,包括撒哈拉沙漠以南的“黑非洲”法语地区、北非的马格里布地区、包括马达加斯加、毛里求斯和留尼汪在内的印度洋群岛,以及加勒比地区的安德列斯群岛和圭亚那。

即便“非洲法语文学”的地域范围能够明确界定,但作者们的身份仍然具有不确定性。例如,加缪出生于阿尔及利亚,他的部分作品背景根植于阿尔及利亚,但他很难被划归到“非洲法语文学作者”的阵营。获得龚古尔文学奖的玛丽·恩迪亚耶反复书写与马格里布地区女性相关的“非洲主题”,但她却是在法国出生和长大的。

玛丽斯·孔戴从瓜德鲁普到巴黎求学,之后在非洲和美国任教,晚年定居法国,最后回到西印度群岛。最早在法国文坛发出“黑人之声”的马郎,以及在1930年代的法语文学中引领“黑人精神”运动的塞泽尔,都是幼年离开马提尼克岛,在法国求学。马郎客居巴黎直到去世,塞泽尔叶落归根于法兰西堡,但死后移葬巴黎先贤祠。马郎、塞泽尔和孔戴的人生轨迹,几乎汇成了同一个象征,展示着非洲法语文学作者们流散的命运。他们在精神上将非洲认作故乡,而他们在写作中反复探讨的历史的真相、身份认同和文化杂糅等问题,又超越了非洲文学和法语文学的范畴。

马郎作为非洲法语文学的先驱者,曾以为获得龚古尔奖意味着他以及他的族裔能够在法语文化的公共领域里正常发声。但事情并未如他想象的那样发展,他在小说和现实生活中幻想的“剥除了暴力压迫的好的殖民”并不会发生,当时保守派只会疯狂攻击他的“忘恩负义”。

“非洲法语文学”的真正开端,是马提尼克诗人塞泽尔以《还乡笔记》,和塞内加尔诗人桑戈尔以《阴影之歌》发起的“黑人精神”运动。在《阴影之歌》里,频繁出现“黑色”“白色”对立的意象,如“黑色的森林,黑色的肌肤”,而“白皙的双手使我陷入仇恨和孤独”。在这个阶段,文学被当作记录特殊历史的证词。虽然文学充当独立战争的旗帜备受争议,但非洲法语文学从此拥有了明确的合法性。

在黑人创作者群体内部,对“黑人精神”的认知和界定并不统一。后来成为塞内加尔“国父”的桑戈尔,提出“黑人精神”是世界黑人文化价值的总和。塞泽尔则更关心西印度群岛的黑人根深蒂固的自卑情结,为了摆脱这种现状,他强调“黑人精神”就是简单承认作为黑人的事实,找回本族文化的独特价值。

同样出身于马提尼克岛、《裂隙河》的作者爱德华·格里桑敏锐地察觉到,“黑人精神”不可能有统一的概念。以加勒比文化为典型,它充满了冲突和碎片化。加勒比种植园里含辛茹苦的黑人们来自非洲各地,语言各异,他们早已失去了和本民族文化传统的联系,只保留了语言、传说和习俗的残片。格里桑认为,对这样的土地以及生活在这里的人们而言,没有什么文化能找回“悠久根源”,能追寻到的不过是记忆里的踪迹。在“黑人精神”之后,格里桑创造出“克里奥尔性”这个新词,用来形容动态的、杂糅的、始终处在变化和生成中的非洲文化。

罗伯特·科尔纳凡出版专著《黑非洲法语文学》时,标题里的“文学”用了复数的形式。无法被固定为共识的观念和写作者的四处流散,非但没有削弱非洲法语文学的生命力,反而在语言、文化、地理空间的多重碰撞中产生了新的思考,也孕育了复数的文学和复数的历史。

非洲法语文学从“流动”中诞生,一切都与移动有关,有主动的侵占,也有被动的流亡和回归,以及无法回归。个体和族群的移动,引发了身份认同的问题,“异乡人”成为了非洲法语文学永恒的母题。塞泽尔曾写道:“他们不知远游只知背井离乡/他们越发灵活地卑躬屈膝/他们被驯化/他们被接种了退化堕落……”在法国的黑人是异乡人,回到非洲的法国人也是异乡人,去非洲寻根的加勒比人同样是异乡人。

在《三个折不断的女人》中,诺拉来到父亲所在的塞内加尔,当她“讲不清父亲家究竟住在什么地方”“又一次让出租车司机迷失了方向”时,她感到十分茫然,觉得自己和丈夫一样是异乡人。她甚至尴尬地猜想,丈夫会不会以为她编造了关于故乡的一切。不同的是,她的丈夫,一个和非洲毫无牵挂的法国人,会在陌生的塞内加尔街头感受到所谓的“异国情调”,而诺拉却完全无法忍受绚烂的金盏花开到腐败的味道。

与身份认同紧密相连的,是对文化传统的辨认,以及对历史真相的寻找和确认。弗兰茨·法农在《大地上受苦受难的人们》中写下:“黑人正在从地球上消失,没有完全相同的两种文化。”非洲法语文学的重要表达,是在想象中还原出白人视角之外的历史、复数的历史,同时,想象非洲的传统断裂以前可能存在的“共同体”。

在塞泽尔的诗歌里,“复数”的文学表现为对西方主流文学经典的拒绝。他站在颠覆法语文学传统的立场上,加入了超现实主义作者的阵营。他说:“超现实主义把我领向自由与黑人身份。”他在诗歌中创造了一种理想的“黑非洲的文明”,直白地反抗殖民制度下的文化同化政策,想象在资本主义工业文明之外的“别样的文明”。他的反抗渗透到法语的修辞中,即便非洲口头文学很难融入法语,塞泽尔并不惧怕法语的表达不能覆盖他的生命经验,他正面迎接“词不达意”的挑战,在诗歌中重塑法语,打破了法语的语法和句法,革新词语的含义。他自信地写下:“于是我说/于是我的话便是和平/于是我说/于是我的话便是土地。”

诗歌在形而上的层面“反抗”法语,创造了复数的语言和复数的文学。相比之下,小说是更具体的、指向个体经验的言说。小说家致力于以无名者的记忆揭示历史的另一面。《霸都亚纳》中力不从心的老酋长回忆着,以文明为名义的法国殖民者怎样奴役中非土地上的人们,他们沦为“欧洲文明”降临后的苦役,而铁路和港口这样的“发达文明”又如何造成田园荒芜和原生文化的衰败。

殖民带来了撕裂当地社会的暴力,这种暴力既有殖民者对被殖民者的,也有同胞之间的。就像《裂隙河》里既有进步青年的记忆,也有被殖民政府选中的“变节者”的记忆。这些在官方修史时被过滤的无名者的声音,反抗着欧洲中心视角的历史书写,构成了“复数”的文学表达。

当然,非洲法语文学领域里还有女性的声音。这里活跃着如此丰富的“女性表达”,无关写作者本人的性别,这是历史和文学的必然逻辑。无法发声的黑皮肤人群和无法发声的女性,这两者是同构的。孔戴在《薄如晨曦》里的一句“男人不爱。他们占有,他们征服。”有着强烈的双关语义,既有字面意义的性别书写,也指向非洲当代文化和女性共同的困境,即同时受制于传统和西方的双重“父权”。非洲女性命运的复杂性,成为了非洲身份和文化复杂性的缩影。教育、反抗和斗争并不能线性地解决问题,奴役和本能一旦进入历史的恶性循环,将成为流动的枷锁。

珍视并强调非洲法语文学的“复数”属性至关重要,其关键在于,永远不惧怕以“异质”的面貌,警惕并反抗声势浩大的、统一的、西方中心的价值和文学。在当今时代,全世界的写作者和读者对“世界文学”的想象,应该是不断流动变化的“复数”。

本文全面介绍了非洲法语文学,从其起源、发展过程中的重要事件和代表人物,阐述了其地域、作者身份的流动性和多元性。同时深入剖析了其主题,如身份认同、文化传统辨认、历史真相探寻等,以及不同体裁的文学表达形式。强调了非洲法语文学“复数”属性的重要性,呼吁以多元视角看待世界文学。