本文围绕神舟十九号航天员将择机实施第三次出舱活动展开,介绍了出舱活动在载人航天任务中的重要性、用途、面临的挑战,以及航天员为实现太空行走所进行的一系列训练。

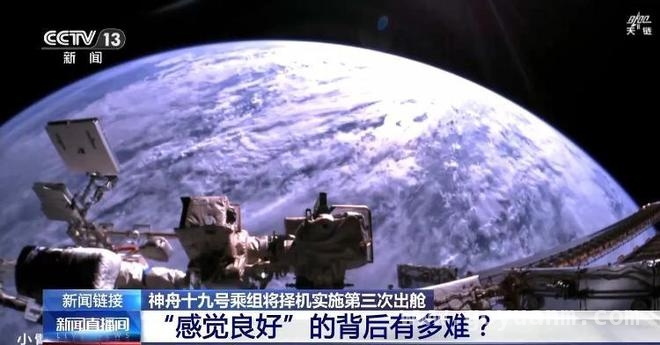

据中国载人航天工程办公室消息,神舟十九号航天员乘组即将择机开展第三次出舱活动。每次成功出舱时,我们都会听到航天员那句令人熟悉且振奋的“我已出舱,感觉良好”。然而,这句看似轻松的话语背后,实则隐藏着诸多不为人知的挑战。那么,航天员为何要出舱?出舱过程中又会遭遇哪些挑战呢?

出舱活动在载人航天任务中占据着不可替代的重要地位,它与载人天地往返、空间交会对接并称为载人航天的三大关键技术。

航天科普专家庞之浩指出,太空行走具有六大重要用途。其一,可在太空进行空间站的组装与扩建工作;其二,能对航天器实施维修维护;其三,能够完成卫星的回收、维护和释放任务;其四,可开展一些科研项目;其五,能进行紧急的太空救援活动;其六,在未来载人登月以及载人登火星的任务中也将发挥关键作用。由此可见,太空行走的意义重大。

在出舱活动中,航天员主要负责空间站的建造、维护维修工作,进行科学研究方面的相关操作,以及完成与工程技术相关的各种验证和操作。目前,中国空间站已从建设阶段迈入常态化运营阶段,出舱任务也变得更加复杂多样。

出舱活动不仅难度极高、挑战性极大,而且十分危险。在外太空环境下,真空的环境、极端的高温和低温、太空碎片以及空间辐射等,都是出舱活动所面临的潜在危险。

庞之浩进一步解释道,太空行走面临诸多难题。首先,太空没有可供行走的道路;其次,航天员在失重状态下,主要依靠双手像攀岩一样移动;此外,舱外环境极其恶劣,必须借助复杂、可靠的出舱活动系统,才能克服空间环境带来的不利影响。

那么,航天员的太空行走“超能力”是如何练就的呢?正所谓“台上一分钟,台下十年功”,航天员的出舱活动也是如此。他们在太空中的每一个动作,都需要在地面进行反复模拟训练。

出舱活动包含众多训练科目,其中技术训练是重要的一环。技术训练涵盖出舱活动基础理论、专业理论和操作技能、出舱程序以及出舱任务等多个类别。由于每次出舱任务不同,出舱任务训练的内容也会相应变化。

此外,还有许多专业设备辅助航天员进行训练。出舱程序训练模拟器是一个将实物、模拟件与计算机仿真相结合的系统,它可以模拟舱外航天服和气闸舱相关设备在使用过程中的大部分状态。

模拟失重水槽则能为航天员提供模拟失重的训练环境,这对于出舱活动训练,尤其是舱外行走、出舱装配和维修等舱外作业,是最为有效的训练手段。

国际宇航联合会空间运输委员会主席杨宇光表示,在模拟失重水槽中训练,能让航天员很大程度上体会到在太空中飘浮的感觉。因为在没有重力的条件下,人进行各种操作的感觉与在地面上完全不同,会遇到诸多困难,而且这种水下训练非常消耗体力。

除了各类针对性专项训练,航天员还需要进行身体力量训练,包括上肢力量训练和核心力量训练。

庞之浩强调,要掌握在太空中的运动与控制技术,关键在于让航天员在失重状态下,能够将身体保持在一定的位置上。这就需要依靠双手把持住周围的扶手,因此航天员的手腕和手臂的肌肉耐力等都至关重要。

本文围绕神舟十九号航天员将进行第三次出舱活动,详细介绍了出舱活动在载人航天中的重要地位和用途,分析了出舱面临的挑战,同时深入阐述了航天员为实现太空行走所进行的技术训练、利用专业设备的训练以及身体力量训练等内容,让我们对航天员出舱活动有了更全面的了解。