本文围绕开国第一上将萧克展开,介绍了他出众的资历和战功,以及在1955年授衔时的地位,着重讲述了他因“教条主义”事件遭遇挫折,后得到平反,继续为国防事业做贡献的一生。

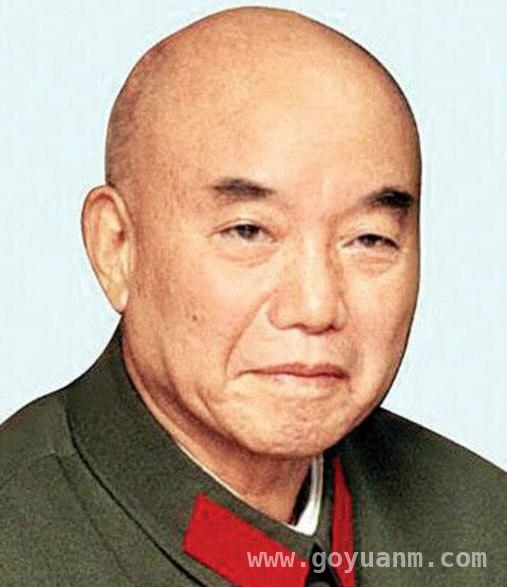

1955年9月,我军历史上举行了首次授衔典礼。在荣获上将军衔的55位将领中,名将萧克高居榜首。能够在开国上将里排名第一,萧克的战功和资历那可是相当出众。

萧克出身于黄埔四期,早在20世纪20年代,他就积极投身革命,参加了北伐战争以及著名的南昌起义。在红军时期,他担任过红六军团长、红二方面军副总指挥,是方面军里仅次于贺帅的高级指挥员。抗日战争时期,他成为八路军主力120师副师长。解放战争后期,又担任四野参谋长。凭借这样耀眼的资历,就算评他为大将军衔也是合情合理的。

不过,1955年评衔有一个显著特点。上将中排第一的萧克、中将第一位的徐立清、少将第一位的解方,他们的资历都超出了相同军衔的获得者,因此便有了“萧克镇上将、徐立清镇中将、解方镇少将”的说法。显然,萧克在建国初期的地位无疑是很高的。但令人疑惑的是,后来他为何突然销声匿迹,直到七十年代才恢复军队工作呢?这与他“第一上将”的身份似乎有些矛盾,究竟是怎么回事呢?

建国后,萧克上将在军队的发展未能达到预期,原因是多方面的,但有一个直接因素,那就是1957 – 1958年的“教条主义”事件。当时,解放军总部设有训练总监部,这是一个极为重要的机构,地位仅次于总参谋部。1957年,萧克出任训练总监部部长,而此时的总参谋长是大将中排第一的粟司令,由此可见当时萧克还是很受重用的。

然而,1957年苏联进入赫鲁晓夫执政时期,原本关系亲密的中苏两国关系开始发生微妙变化,不久后便翻脸对峙。在抗美援朝时期,苏联为我国提供了大量低价武器,我国“一五”建设期间,苏联也给予了帮助指导,在军事教学、训练领域,我国和苏联的关系也十分紧密。但国家关系的不利变化也在军队内部有所体现。中央认为军事院校、训练总监部过于强调学习苏联军队作战模式,而忽视了我国自身的武装革命经验,这是一种教条主义的表现,对军队建设不利,相关将帅要为此负责。

于是,包括刘帅、萧克在内的一批相关将帅被要求进行检讨。但实际上,这种看法是片面和错误的,萧克等人并没有实质问题,远未到需要检讨、改正的地步。刘帅是一位温和敦厚的老帅,为了照顾大局,他在北京进行了公开检讨,没有被深入追究。而萧克性格耿直,且比刘帅年轻十几岁,在讨论会上他顶了嘴,被认为态度不诚恳,多次检讨都未通过,还受到了严厉批判。最终,萧克被免去了训练总监部长职务,调离军队下放工作。

这成为了开国第一上将萧克遇到的重大挫折。在此后的十余年间,他错过了军事生涯的黄金时期。直到七十年代,他才回归军队,而此时他已经是六十多岁的老人了。好在1987年,中央为1958年被错误划为“教条主义”分子的萧克上将平反,恢复了将军的声誉。八十年代,萧克上将担任国防部副部长,又为我国的国防和军队建设贡献了自己的力量。2008年,101岁高龄的萧克在北京与世长辞。

开国第一上将萧克辉煌的资历和战功,以及因“教条主义”事件遭遇人生挫折,后得到平反继续为国防事业奉献的一生。萧克将军的经历反映了时代的复杂和个人命运的起伏,他为国家和军队做出的贡献值得我们永远铭记。