电视剧《北上》在央视热播后,带动了江苏各地的文旅热潮。详细介绍了江苏多地因该剧成为热门打卡地,游客量大幅增加,文旅部门积极开启“剧宣模式”,并通过多种方式将影视剧热度与城市文化底蕴相结合,实现了流量的持续增长和文化价值的深层转化。

在当下,一部热播影视剧迅速为一座城市带来巨大关注度,“一部剧带火一座城”已然成为常见现象。然而,怎样把这现象级的流量转化为城市长久的吸引力,着实考验着城市文旅的智慧。自3月起,电视剧《北上》在央视火热播出,与此同时,一场人文经济学的热潮也在江苏大地涌动起来。江苏各地的运河风光、沿线景点被这部剧强势“带飞”,文旅部门纷纷迅速进入“剧宣模式”,影视剧与城市文旅深度联动,实现了双向奔赴,文化的力量让江苏的春天更具魅力。

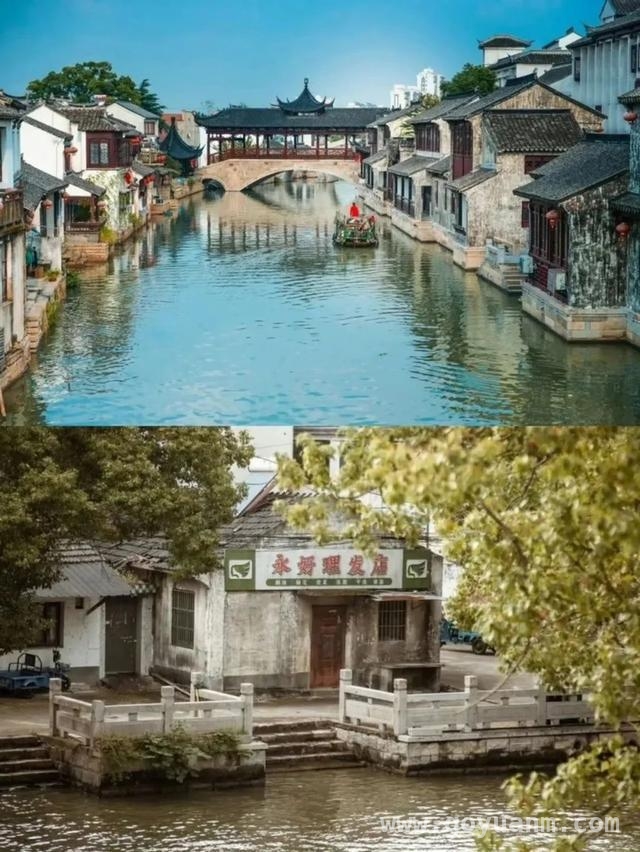

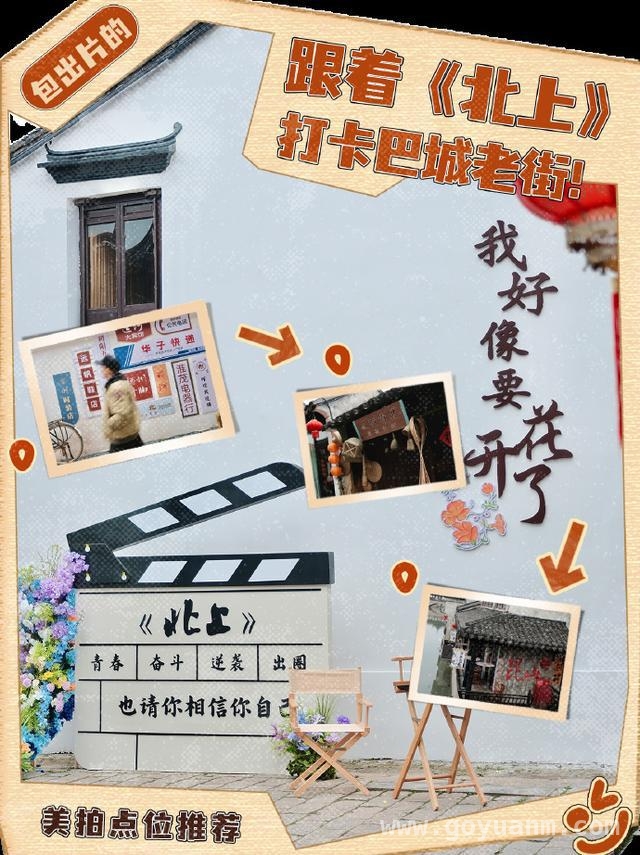

“这就是剧里的场景,来,我们拍个照。”作为电视剧《北上》的核心取景地,江苏苏州的昆山巴城老街率先迎来了旅游热潮。在这里,《北上》剧组精心实景搭建了充满江南特色的“花街小院”。经过修缮改造后,这个拍摄点已全面对外开放,吸引了众多游客前来打卡,仿佛能让人们“穿越”回20世纪90年代的运河市井。为了应对单日高达1.8万的游客量,管理部门实施了“预约准入 时空分流”的数字化管控方案。相关数据显示,《北上》开播首周就带动了沿线城市游客量增加40%,与大运河相关的江苏美景也瞬间成为热门之选。苏州市吴江区平望镇是一座运河小镇,凭借剧中11分钟的运河货运镜头,成功晋升为网红打卡地。镇上由老粮仓改造的“运河书房”异常火爆,周末预约甚至需要提前近一个月,而由浴室改建的民宿也是供不应求。

对于淮安花街上的老住户来说,这段时间深切体会到了景点的IP价值和流量经济带来的影响。花街的原型是位于“运河之都”淮安市清江浦区的一条老街,《北上》热播后,各地游客慕名而来,日均客流量实现了翻倍增长。老街上的璞园糖水店,在抖音、小红书等社交平台上的相关话题播放量接近200万。店主于杰表示,为了接住这波流量,在剧播之前好多天就召集团队开会,确保产品稳定和服务质量。

“淮安、苏州、扬州、无锡……《北上》播出这几天,这些与运河、与电视剧、与原作者有关联的地方宣传都卷起来了。”江苏各地文旅部门迅速开启“剧宣模式”,他们借势联动的敏锐性和反应力收获了很多关注,甚至还引来了一些善意调侃。在互联网时代,流量来得快去得也快,要维持热度就需要更多的有效触达。借助热门影视IP,利用社交媒体和网络平台进行文旅信息的传播与分享,不失为一种高效低成本的好方法。

热门花絮、剧情切片、主创受访高光片段……镜头会“说话”,一个触动人心的画面,或许就能触发一场旅行的发生。有网友在社交媒体平台上留言表示,以前从未关注过这些目的地,但在刷到此类“剧宣”后感到向往,“除了花街,剧中涉及的常熟古里镇、无锡三国水浒城景区等地,都打算去走一下。”不仅如此,在抖音、小红书等平台上发起的“跟着《北上》游江苏”话题,吸引网友打卡分享,以“自来水”式的多元传播让流量裂变形成持续热度,使大运河江苏段的风光之美、人文之韵触达更多受众。

影视旅游热不能仅仅停留在“打卡经济”层面,完成文化价值的深层转化才能走向持续性体验。

步入淮安花街的“百年老秤”店,出生于1959年的店主古连俊正在回忆花街的“前世今生”;在花街微书局,翻开徐则臣的小说自选集《花街九故事》,听90后主理人于杰娓娓道来一个有魅力有故事的清江浦——在这里,文化解说能力明显提高了商户转化率。挖掘文化内涵,以情感共鸣撬动经济增量,为文旅发展提供了“轻资产、低成本”的破圈路径。

将影视剧热度与城市文化底蕴相结合,才能展现出长效运营的功力。《北上》热播期间,沿线景点推出同款美食、文创产品,通过创新业态延长文旅产业链。剧中暖胃又暖心的“长鱼面”,带动淮安河下古镇长鱼面店销量提升超3倍;剧中女主角手持的《运河千里图》绣品带火乱针绣非遗,代表性传承人孙燕云说,近期每天接到定制咨询电话超300通。“水韵江苏”“扬州文旅”在微博上发起“北上解锁同款打卡地图”,和网友一起探寻大运河的沿岸风景,参与者众多。这周六,江苏文投将启动“跟着《北上》游运河”系列活动,以主题旅游的形式,邀请剧迷、文旅从业者、自媒体达人走进春光无限的巴城老街,看风景,学昆曲,体验运河人家的生活方式。从旁观者到参与者的身份转变,让游客产生更深的情感连接,进一步提升城市文旅的吸引力。

本文介绍了电视剧《北上》热播带动江苏文旅热潮的现象,包括多地因剧成为热门打卡地、文旅部门积极借势宣传、通过多元传播维持热度等。同时强调影视旅游热不能仅停留在“打卡经济”,要完成文化价值深层转化,将影视剧热度与城市文化底蕴结合,实现文旅长效运营和吸引力提升。