本文聚焦复旦大学新入职的“海归”教师孔龙,其“首席工程师”头衔引发网络热议。文章深入探讨了头衔背后的疑问,以及该事件所反映出的社会对诚信的期待,还为家长提供了与孩子探讨诚信和理性看待信息的建议。

最近,复旦大学迎来了一位备受瞩目的“海归”教师——孔龙。在人们的认知里,能从海外归来投身国内教育事业的往往都是有着卓越能力和丰富经验的人才。而根据此前复旦大学官网的显示,孔龙曾在全球顶尖科技公司苹果总部担任“首席工程师”。这样一位堪称“科技大牛”的人物回国执教,本应是一件值得庆贺和令人振奋的事情。然而,谁也没想到,关于他“首席工程师”这一头衔的争议,如同一块巨石投入平静的湖面,在网络上引发了一场激烈且广泛的讨论。

★光鲜履历背后的重重疑问

据早前复旦微电子学院官网信息披露,孔龙本科毕业于上海交通大学微电子专业,专业基础十分扎实。2011年,他远赴美国,在加州大学洛杉矶分校深造,取得了电子工程学硕士、博士学位,其求学经历可谓是一路辉煌。他还曾在甲骨文公司担任高级工程师,积累了丰富的行业经验。从2017年起,他开始在苹果公司总部任职,头衔为“首席工程师”。

不过,目前该页面已无法访问,这无疑给这场争议增添了更多的神秘色彩。

从表面上看,孔龙的学术成果相当亮眼。他发表了11篇顶刊论文,这在学术领域是非常了不起的成就;还拥有11项美国专利,展现了他的创新能力;并且他还负责研发了苹果U1、U2、H2三款射频SoC芯片,在技术层面有着卓越的贡献。

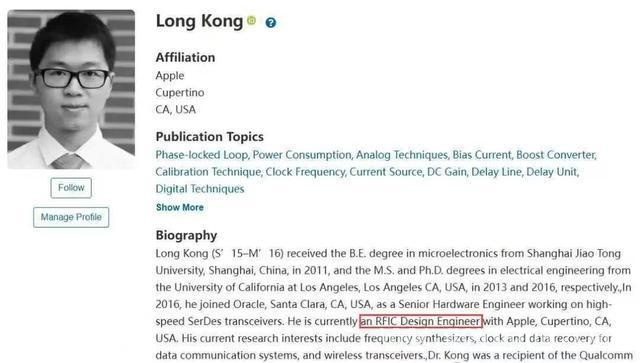

然而,随着相关报道的不断升温,质疑声也如潮水般涌来。不少网友提出疑问:“苹果首席工程师”这么厉害且重要的岗位有中国人,为什么之前从来没有听说过呢?有细心的网友经过深入查找发现,苹果官网的“首席工程师”(Chief Engineer)信息指向的是其他高管。更为蹊跷的是,孔龙在领英页面的职位描述仅仅是“无线通信”相关职位,与“首席工程师”的头衔存在明显差异。

一些熟悉苹果职级体系的业内人士也指出,苹果的“首席工程师”通常是项目负责人,并非一个固定的职级。而且,这类重要职位的变动一般都会有公开公告。基于这些情况,有人怀疑“首席工程师”这一头衔可能存在“翻译夸大”或者误导的嫌疑。

面对网友们的质疑,复旦大学微电子学院采取了撤下孔龙简历页面的措施,只是简单表示“出于诸多考虑”。但很明显,网友的质疑肯定是其中的一个重要因素。然而,这种“一撤了之”的做法并没有平息争议,反而让争议变得更加激烈,就像火上浇油一样。

★争议背后引发的深刻思考

孔龙事件之所以会引发社会各界的广泛关注,不仅仅是因为涉及到一位备受瞩目的“明星教师”,更重要的是它触及了社会大众对诚信的高度期待。很多人不禁会问:如果连顶尖高校都有可能被“包装过”的简历所蒙蔽,那我们还能相信什么呢?

实际上,孔龙的教育经历是真实可查的。另外,从孔龙在“电气电子工程师学会(IEEE)”官网的个人介绍可以了解到,他曾在苹果公司担任射频集成电路(RFIC)设计工程师。但现在公众更加在意的是“头衔是否真实”。

对于学者而言,求真务实的风范应该贯穿于治学的整个过程。真实地对待自己的经历,不进行美化,不加以虚饰,这无疑是其中极为重要的组成部分。

★家长课堂:助力孩子树立正确观念

1. 诚信是立身之本家长可以和孩子展开深入的讨论:为什么人们会如此在意“头衔”呢?如果一个人在某个细节上不够诚实,会不会影响他人对其整体成就的信任呢?通过这样的讨论,引导孩子理解诚信不仅是一项道德要求,更是赢得他人尊重的基石。

2. 学会理性看待信息在网络时代,信息的真伪很难辨别。家长可以和孩子一起进行分析:如何通过多个平台验证来核实一个人的背景呢?鼓励孩子在面对争议时,要保持独立思考的能力,既不盲目跟风去质疑,也不轻易地全盘接受。

★大象新闻说:回归真实,坚守学术本质

当下,为了快速提升学科竞争力,一些单位盲目追逐“海外顶尖人才”的光环,将其视为一种“硬指标”,却忽略了对学术成果、职业经历进行实质性的核查。

学术与科研的本质在于追求真理。如果因为追逐光环而放任“头衔泡沫”的存在,那么损害的不仅仅是个人的信誉,更是整个社会的信任根基。希望这场争议能够成为一堂具有教育意义的公开课:无论是高校还是个人,都应该学会在喧嚣的环境中坚守真实,让努力与成就自己说话。

互动话题

你认为“头衔”和“真实能力”哪个更重要?为什么?

高二女生解决雨天骑行难题获国家专利

全国首个!河南财经政法大学检察学研究院揭牌

西湖大学将在河南招生?北京选调录取:人大第一

本文围绕复旦大学“海归”教师孔龙“首席工程师”头衔争议展开,揭示了头衔背后的疑问及引发的社会思考。强调了学术应求真务实,诚信是立身之本,同时为家长提供了引导孩子树立正确观念的建议,呼吁高校和个人坚守真实,重视真实能力而非单纯的头衔。