联勤保障部队第九四一医院重症医学科主任张瑛的事迹。她从军30年,巡诊足迹遍布青海多地,成功救治上万名官兵和群众,获得众多荣誉。文中介绍了她在护佑生命、关爱官兵、科研及科室建设、培养人才等方面的突出表现。

在广袤的雪域高原上,有这样一位令人尊敬的人物——联勤保障部队第九四一医院重症医学科主任张瑛,她宛如一盏明灯,照亮了无数人生命的道路。

“病人已经休克,出现心搏骤停,迅速组织抗休克治疗!”今年元宵节刚过,联勤保障部队第九四一医院迎来了一名情况十分危急的患者。医院重症医学科主任张瑛得知消息后,第一时间火速赶到诊室。她迅速与其他专家展开协作,全身心投入到紧张的抢救工作中。每一个动作都干脆利落,每一个决策都精准无误。经过他们的不懈努力,病人的情况终于逐渐稳定下来,随后张瑛又组织将病人进行后送。

其实,这对于张瑛来说,早已不是第一次面对如此紧急的情况。她已经在军队中度过了30个春秋,巡诊的足迹广泛地遍布青海省6州2市45个县区。在这漫长的岁月里,她成功参与救治了上万名驻地官兵和各族群众。“战士守护高原,我们守护战士。”张瑛这句朴实的话语,却饱含着她对战士们深深的关怀和坚定的责任。

多年来,张瑛凭借着自己的卓越表现和无私奉献,先后获得了诸多荣誉。她被全国妇联表彰为“全国三八红旗手”,被中央军委表彰为“全军备战标兵个人”,被联勤保障部队表彰为“优秀共产党员”和“卫勤保障先进个人”,2024年更是被中央宣传部、中央军委政治工作部评选为“最美新时代革命军人”。

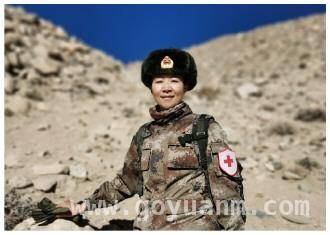

图为张瑛在高海拔一线点位巡诊。联勤保障部队第九四一医院供图

护佑生命:使命在肩,无畏前行

1995年,张瑛从地方高校毕业后,毅然决然地奔赴高原,开启了她的从军生涯。入伍的第二年,她便加入了高原爱民模范医疗队。她继承了铁心向党矢志不渝的“老高原”精神,每年都会前往藏区牧区进行巡诊巡治。在那里,她既是送医送药的救护员,为当地群众带来健康和希望;又是党的声音的宣传员,传播着党的关怀和温暖。

2010年4月,青海省玉树藏族自治州发生了7.1级地震。灾难面前,张瑛和战友们迅速投入到救援工作中。在机场接运伤员时,张瑛不慎摔伤致右臂骨折。然而,她心中只想着那些受伤的群众,顾不上自己的安危,仅仅用简易支具固定了一下手臂,就强忍疼痛继续接诊、查房、会诊。藏族居民央珍回忆道:“地震时我的胳膊断了,打了止痛药晚上还疼得睡不着觉,看着张瑛医生打着绷带还在抢救病人,心里真不是滋味。为了老百姓,解放军真的可以奋不顾身。”

这些年,张瑛先后参加了青海玉树和甘肃积石山等地的雪灾、地震救援工作,多次参与重大演训保障任务,还常年请缨带队巡诊喀喇昆仑哨所。她觉得,作为联勤军医,她们就是官兵和民众生命安全的重要防线,无论路途有多遥远、多艰难,只要哪里有需求,她就会毫不犹豫地前往哪里。

近年来,干部选调交流机会增多,一些同志相继调整到其他医院工作。以张瑛的条件,她完全可以选择去更好的平台发展,但她却把机会主动让给了别人。张瑛说:“巡诊这么多年,部队官兵在我心里就像自己的孩子一样,看到他们在这里坚守,总想为他们多做些事。”就这样,张瑛在高原一待就是30年,面对单位4次改革转隶,她始终坚决听从组织安排,哪里需要她,她就出现在哪里。

暖心兵妈:关怀备至,情暖高原

“作为一名军医,保障作战是我的职责;作为一名党员,冲锋在前是我的使命。”在任务最重的时候,张瑛曾在生命禁区坚守360多个日夜。她先后40余次徒步到高海拔一线点位巡诊,成功救治25名高原病重症患者,还为4000余名官兵提供了心理咨询服务。她就像一位温暖的母亲,用自己的专业知识和爱心,呵护着每一位高原官兵,因此被高原官兵亲切地称为“兵妈妈”。

有一次,某哨所下士宋浩在执勤时,突发重度高渗性脱水。战友们用简易担架把他送到医疗队后,张瑛立刻展开了紧张的抢救工作。当时,她忍受着高海拔带来的剧烈头痛,跪在硬板床上为宋浩实施心肺复苏。尽管嘴唇已经发紫,但她依然保持冷静,准确地给出用药搭配和剂量。

经过几番艰难的操作,终于把宋浩从死亡线上拉了回来。为了确保宋浩能够平安度过危险期,张瑛在他的病床旁守了整整一夜。直到年轻的战士醒来,发现一个穿迷彩大衣的女军医正用热毛巾敷着他的手臂。

“宁愿自己吃苦,也不让战友痛苦”,这是高原医疗队传承至今的一种精神,张瑛一直将其牢牢记在心底。每次去巡诊,张瑛都会和队友们将复杂的医学知识印制成浅显易懂的“口袋”手册,这对于山上的官兵来说,是最好的礼物,他们也亲切地称呼张瑛为“张妈妈”。

勇攀高峰:科研创新,培育人才

张瑛就像坚韧的“骆驼草”一样,深深扎根在大漠戈壁,为医疗事业默默奉献着自己的青春与智慧。30年来,从普通医生到科室主任,在每一个岗位上,张瑛都始终拼搏奋斗、争当先锋,竭力实现自己的人生价值。

多年来,张瑛始终把高原病防治作为研究的重要方向。她在各类高原人群中展开大规模调查,深入摸清高原病发病规律。在此基础上,她编印了《急性高原病诊断与治疗》《高原科学用氧指征》等5部实用手册,完成了10项医学课题研究,获得军队和省部级三等奖以上科研奖励4项。

当普通医生时,张瑛就主动开展业务创新,积极为科室建设出谋划策、提出建议。担任重症医学科主任后,为了尽快让科室按编运行,她主动承担起科室筹备和组建任务。

那段时间,她带着科室骨干先后赴青海省人民医院、青海省红十字医院、西部战区总医院等6家军地医院重症医学科进行现地考察。她详细了解病区规划、设备采购、人员配置、救治流程等重点内容。回到单位后,张瑛白天正常上班,晚上加班加点研究筹建方案,经常是凌晨一两点才回家。由于长时间超负荷连轴转,她的身体明显消瘦。

在大家的共同努力下,仅用6个月,重症医学科就具备了全面开展业务的能力,运行1年就成功抢救120余名急危重症患者。

去年2月,一名军校学员突发高原肺水肿,生命垂危。张瑛带领全科在兄弟医院专家的指导下,连续抢救8个昼夜,最终把患者从“鬼门关”拉了回来,并转入上级医院继续救治。患者家属激动地说:“是重症医学科的医生挽救了我们这个家庭!”

“医学不是一个人的事业,需要一代代人接续奋斗。”多年来,张瑛一直把培养人才作为自己最大的责任。她多次到玉树州囊谦县、海东市三合乡等偏远地区基层卫生机构进行医疗帮带,先后培养12名少数民族医生,其中很多人已经成为当地医疗骨干。

张瑛总是平淡地看待自己取得的成就,她经常反思和总结诊疗中的差距和不足,有时候看病例一看就是几个小时。“我的工作很平凡、很普通,做的都是分内的事。”她说,“我将一如既往用情用心为战友们提供更优质的医疗保障,身体力行为战友们送去值得信赖的健康服务。”

张瑛,这位在雪域高原坚守30年的军医,用实际行动诠释了护佑生命的使命、温暖官兵的情怀、勇攀医学高峰的决心。她无私奉献、关爱他人、努力科研、培养人才,在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩,是值得我们敬仰和学习的榜样。