本文聚焦考研圈的“造神运动”,以“考研名师”田静悄悄删除毕业院校信息等事件为例,揭示了考研培训行业存在的虚假宣传、“名师”履历造假等乱象,分析了背后的原因及危害,并提出了在制度层面加强监管的建议。

在当今的考研圈,一场轰轰烈烈的“造神运动”正喧嚣尘上,而如今,是时候给这场热潮降降温了。

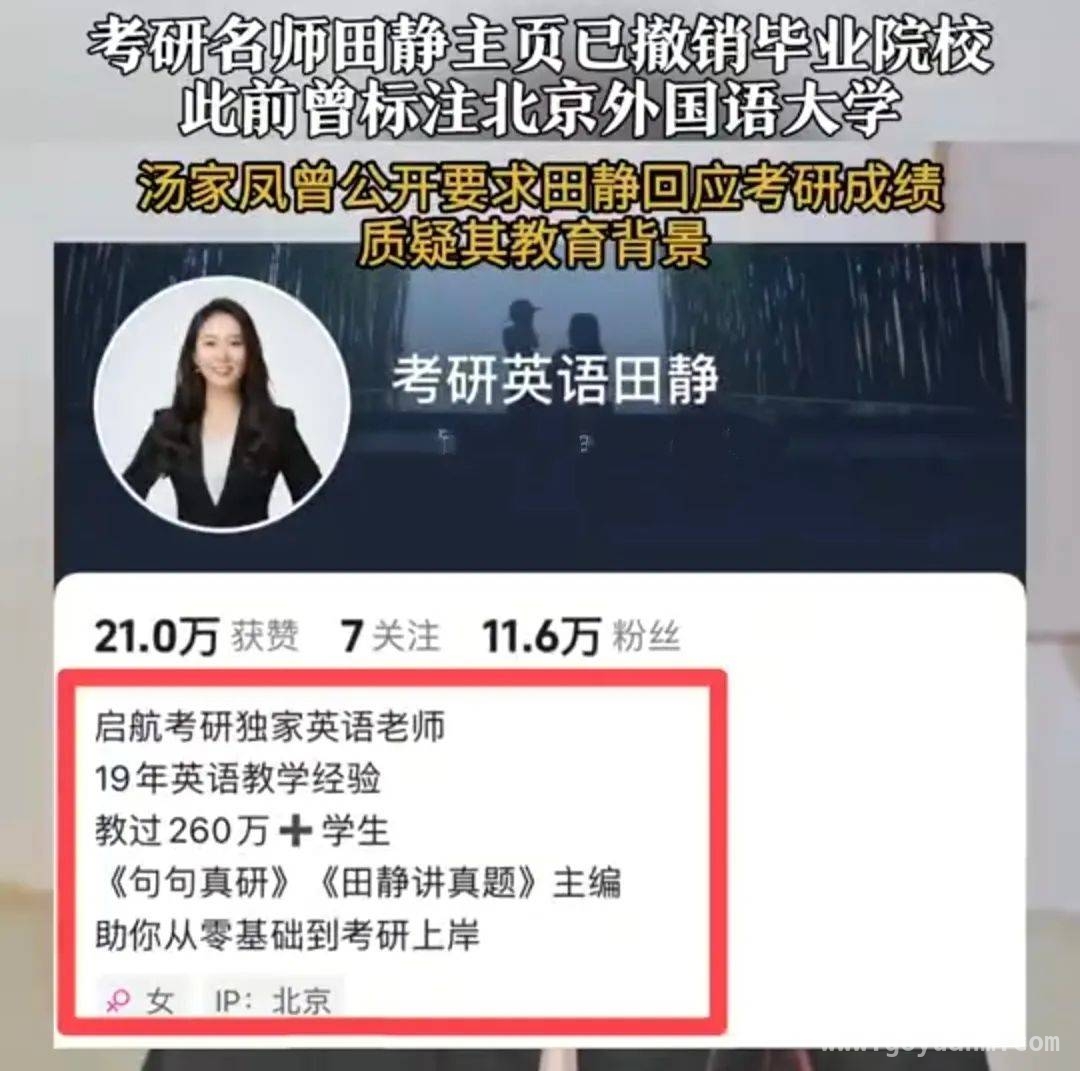

▲田静的社交账号上已无毕业院校信息。图/社交平台截图

此前,何凯文考研成绩造假事件闹得沸沸扬扬,而如今,又有“考研名师”塌了房。据荔枝新闻报道,近日,有细心的网友发现,“考研名师”田静在社交平台上悄然删除了“北京外国语大学”的毕业院校信息。要知道,此前田静曾和其他考研名师一同参与“英语一”考试,之后却以“未答题仅看题”为借口拒绝公布成绩,这一行为就已经引发了不小的争议。如今又出现这样看似心虚的举动,自然难免引发舆论的种种猜测。

这几年,得益于研究生持续扩招的政策,考研教培行业迎来了前所未有的发展机遇,可谓风头正劲。不仅市场规模在高速扩张,营收利润也令人咋舌。与此同时,一批履历光鲜的“考研名师”应运而生,他们中的一些人坐拥几百万粉丝,在广大学子心中近乎是“神一样”的存在,其影响力甚至远超高校里的研究生导师。

然而,这场始于何凯文成绩造假的闹剧,就像一把利刃,无情地撕开了考研培训行业精心编织的“皇帝新衣”。“名师”们之间的纷争不断,最终留下的却是舆论场的一片混乱,以及一群苦苦维权、等待退费的学子。这也给整个社会敲响了警钟,考研圈里的这场“造神运动”,真的该降降温了。

“考研名师”本质上是教育市场化的产物。根据艾瑞咨询等机构的数据显示,2023年考研培训市场规模约为80 – 100亿元人民币,相较于2018年足足翻了一番。如此诱人的市场,自然吸引了资本的目光。有商机就会有竞争,于是,打造网红名师、占据头部注意力,就成了培训机构屡试不爽的竞争策略。

名校出身、履历丰富、人脉广博……这些耀眼的标签,充分满足了一些学生和家长对“精英导师”的美好想象,然而却很少有人去认真核实求证。毕竟,造假被追责的成本极低,而收益却十分丰厚,这就导致自然有一批像“田静”这样的人甘愿冒险造假。

此前有媒体披露,考研机构课程研发投入仅占营收的10% – 15%,而营销支出占比却突破了50%。这意味着,谁的营销手段能够精准抓住考生和家长的焦虑心理,谁就能在市场中脱颖而出,至于教师履历的真假、课程质量的高低、承诺是否兑现,都不是关键因素。此外,一些培训机构还不遗余力地推广好评返现活动,或者大力公关删除负面帖子,最终营造出一个只属于少数幸存者的虚假繁荣“茧房”。

问题在于,“名师”们所宣扬的成功学叙事,虽然看似提供了最稳妥的标准答案,但实际上却消除了人生选择的多样性。这些年,不时有被名师洗脑的学生,执着地将大好青春投入到一年又一年的考研中。有些学生在“上岸”后,却发现现实与预期相差甚远,或者无法适应研究生的学习节奏,最终选择退学,实在令人惋惜。

更何况,这些被虚假履历包装出来的“考研名师”,不少人甚至都没有体验过正牌大学里的研究生课堂,只是在一套套试卷里摸索做题技巧,又怎么能引导学生更长远、更全面地看待人生呢?

尤其是在当今时代,生成式人工智能已经开始大规模冲击人类就业市场。如果只是让学生依赖机械套模板、死记硬背的应试能力,很可能在步入社会时出现能力的缺失,从长远来看,这种做法无疑是弊大于利。

更重要的是,由仰慕“名师”发展出的个人崇拜,还可能扭曲部分学生考研的初衷。一旦自己认可的“名师”被质疑,有些学生不惜花费大量精力下场“对线”、反黑,把饭圈的那一套带到备考中。然而,这些行为除了让自己事后懊悔之外,对考研并没有任何实际的帮助。

虚假宣传一直是教培行业公认的顽疾,如果仅仅把希望寄托于少数热心网友的“检索发现”,或者只是等待涉事“名师”自行退圈谢罪,显然是治标不治本。如何在制度层面杜绝这种投机取巧的行径,切实保护广大学子的利益,还有很多工作需要去探索。

比如,有关部门可以仿照基础教育和高等教育的“教师资格证”模式,实行备案和准入制度,并为公众查验资质提供便利。对于涉嫌伪造履历、误导消费者的人员,将其纳入行业终身“黑名单”,这样也能堵住“打一枪换一个地方”的制度漏洞。

本文围绕考研圈“造神运动”展开,通过田静等“考研名师”的负面事件,揭示了考研培训行业虚假宣传、“名师”造假等乱象,分析了背后的市场利益驱动及造成的危害,如影响学生人生选择、不利于学生长远发展等。最后提出在制度层面加强监管的建议,强调要杜绝投机取巧行径,保护学子利益。