本文围绕国家卫健委主任呼吁公众做好体重管理这一热点事件展开,深入探讨了环境因素对肥胖的影响。通过分析中国肥胖率与城镇化率的关系,以及城市不同环境因素如社区密度、绿地等对体重的作用,还介绍了当前相关规划措施及专家建议,旨在揭示环境与肥胖之间的关联,并探索控制肥胖的有效途径。

如今,网络上流传着这样一句话:“国家喊你减肥了。”近期,国家卫健委主任雷海潮公开呼吁公众做好体重管理,这一呼吁瞬间在网上引发了热烈的讨论。

官方报告显示,2020年我国成人超重率和肥胖率分别达到了34.3%和16.4%,并且呈现出逐年递增的态势。有研究预测,如果这种趋势得不到有效的遏制,到2030年,我国成人、儿童超重肥胖率将大幅上涨至70.5%和31.8%。

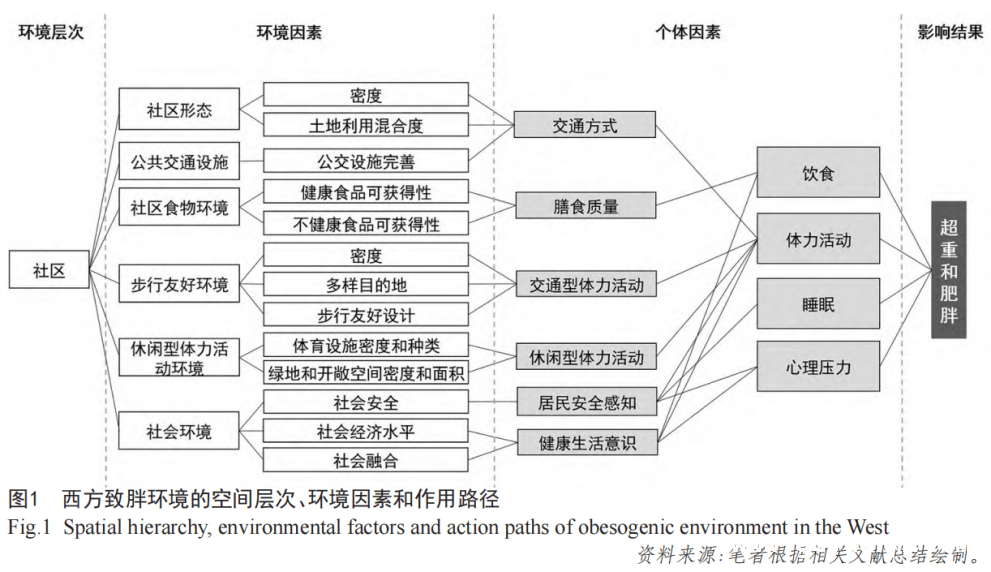

当谈到肥胖问题时,很多人首先想到的便是饮食和运动,不可否认,这确实是影响体重的两大关键因素。然而,你或许不知道,我们生活的环境同样可能对体重产生影响。这种影响并非是直接发生的,而是环境先影响人的行为,进而间接影响体重。举个例子,如果你的居住地附近有较多的高热量快餐店,那么你选择不健康食物的概率就会增大,体重也有可能随之增加。

那么,什么样的环境是“致胖环境”?环境对肥胖的影响究竟有多大?又该如何通过城市规划来降低肥胖率呢?为此,我们特意找到了三位对该话题有深入研究的专家,为我们解读体重变化背后那些不容忽视的环境因素。

一个现代化的慢性病:肥胖率和城镇化率高度正相关

超重和肥胖可是多种慢性病的重要危险因素,像高血压、糖尿病、心脑血管疾病、脂肪肝等,甚至部分癌症也与体重异常有关。肥胖不仅对个人的身体健康造成严重影响,也给整个医疗系统带来了巨大的压力。

在中国,肥胖可以说是一个具有现代化特征的慢性病。在改革开放之前,多数人还在为温饱问题而努力奋斗,超重和肥胖根本算不上是一个社会问题。但随着生活水平的不断提高,肥胖率也逐渐上升。

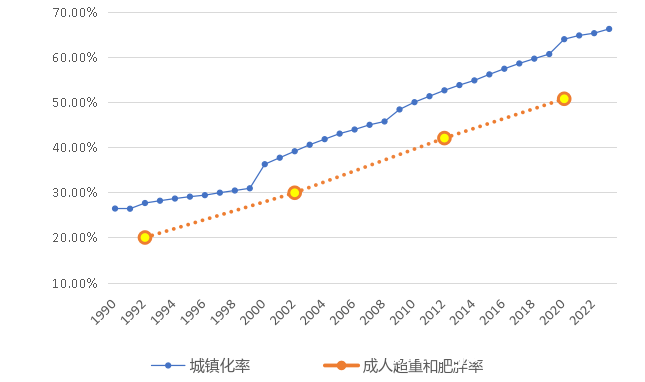

数据是最好的证明,中国的超重和肥胖率从1992年的20.0%,一路上升至2020年的50.7%。与此同时,中国也在经历着高速的城镇化进程,城镇化率从1992年的27.46%上涨至2020年的63.89%。如果用图表来展示,会清晰地发现肥胖率和城镇化率呈现出高度正相关的关系。

天津大学建筑学院副教授盛明洁分析指出,中国的城镇化率在世界范围内提升速度是最快的,同时超重和肥胖水平的提升速度也是最快的。到2020年时,已经有一半以上的人超重或肥胖。

“虽然城市化率是一个综合性的指标,但它的背后其实是生活方式的转变,这使得人们日常的能量消耗变得更少了。”盛明洁提到,随着城镇化率的不断提升,越来越多的人开始从事城市类型的工作,而这些工作往往是坐在办公室里,不需要进行太多的体力劳动。而且在城市化的过程中,拥有小汽车的家庭越来越多,开车出行的方式同样降低了人们的体力消耗。

“另一方面,城镇化进程实际上也代表着居民饮食结构的‘西化’。”盛明洁表示,中国乡村此前的饮食结构属于温饱型,主要以谷物蔬菜为主,而西方的饮食结构则是富裕型,红肉等高蛋白食物较多。城镇化在一定程度上改变了中国人的饮食结构。

值得注意的是,在乡村地区,肥胖率其实也在不断提高。武汉大学资源与环境科学学院副研究员尹春发现,以前城市的肥胖率增速高于乡村,但近年来乡村肥胖率的增速已经超过了城市。

尹春的博士论文专门研究了城市建成环境对居民健康的影响,肥胖是其中的一个重要方面。根据他此前在上海崇明岛的调查,由于农业劳动机械化水平的提升,以及大量土地的外包,乡村人口的体力劳动已经大幅减少。

华东师范大学地理科学学院教授、中国行政区划研究中心主任孙斌栋提到,乡村人口密度低,公共交通不发达,反而私家车或电动自行车的数量不少,机动化出行的比例甚至比城市还要高。

孙斌栋十多年前就开始研究城市环境与肥胖的关系。他认为,乡村人口的健康素养相对“落后”,高油高盐食物的摄入量较多,这在一定程度上也提高了肥胖率。

总的来说,肥胖无论是在城市还是乡村,都已经成为一个不容忽视的重要问题。不过在环境更为复杂的城市中,有更多的外在因素在潜移默化地影响着人们的体重。

如果低密度社区是“食物荒漠”,那高密度社区就像“食物沼泽”

生活在城市中,人们会面临各种各样的环境,那么哪些因素会影响人们的体重呢?

根据尹春的研究,城市建成区面积和社区密度是两个主要因素。城市的不断扩张意味着公众的出行距离延长,人们更多地倾向于使用机动化交通工具,相应地肥胖的风险也就增加了。

但社区密度对肥胖的影响相对比较复杂。所谓社区密度,是指单位面积内人口、建筑、各类设施等的数量,它反映了社区内的充实程度和拥挤状况。

尹春发现,社区密度对肥胖的影响呈现出U型关系。当社区密度很低时,提高密度可以降低肥胖风险,但当密度高到一定程度后,反而会增加肥胖风险。

他解释说,低密度社区周围的商业设施较少,多数生活需求都依赖机动化出行;而当社区密度提高时,周围可能会出现更多的生鲜超市、银行等生活配套设施,构建起15分钟生活圈,人们在步行范围内就可以解决大部分的生活需求。

然而,当密度进一步提高时,人均活动空间会减少,拥挤的环境可能会使大家不愿意出门,而且更加密集的商业设施也可能导致步行距离更短。

“高密社区楼下往往有很多小吃店,售卖炸鸡、炸土豆、奶茶等食物,而这些食物的吸引力又非常大。如果说低密度社区是‘食物荒漠’,那么高密度社区更像一块‘食物沼泽’。”尹春形象地说道。

盛明洁也提到了居住地周围的食物对肥胖的影响。“很多城市把烟火气看作是城市活力的象征,但烟火气的背后是很多高油、高脂的快餐食品,这些食品可能会诱发不健康的饮食习惯。”

盛明洁还专门研究过绿地对肥胖的影响,结果却出人意料。通过分析河北11个地级市的数据,她发现,在10分钟生活圈内,绿地与开敞空间面积越大,居民超重和肥胖的风险反而越高,这与西方的研究结论恰恰相反。

进一步分析,这可能是因为中国城市的绿地大多数是不可进入的,过多的绿地面积反而会挤占本就有限的活动空间。另外,绿地的权属问题也可能是影响该指标的原因之一。

但孙斌栋认为,应该更加综合地评估绿地带来的效应,绿地对于健康的影响,总体来说还是积极效应大于消极效应。

迈向健康城市:将控制肥胖的规划理念融入其中

城市环境对于肥胖到底有多大的影响,目前学术界还没有达成共识。

盛明洁表示,西方有研究显示,城市环境对肥胖的影响权重在4% – 5%。在孙斌栋看来,肥胖跟个人生活习惯有关,而是否运动跟建成环境的关系很大,可以说建成环境对肥胖的影响与社会经济因素同样重要。

事实上,国家早已意识到城市环境对于健康的影响。2016年国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》要求,把健康融入城乡规划、建设、治理的全过程。2018年发布的“全国健康城市评价指标体系”,进一步提出了42个评价指标,其中就包括人均绿地面积、高血压患病率、体育锻炼比例等维度,但还没有将肥胖率纳入其中。

“关于城市环境对肥胖的影响仍是前沿学术研究,真正落地到城市规划还有一段路要走。”孙斌栋指出,目前的一些规划措施已经在影响人们的体重,比如建设绿道、限制机动车出行、完善公共交通等。

尹春从饮食的角度提出了相关建议,他认为可以在包装食物上标注热量信息,以此提醒购买者关注热量摄入情况。例如,英国针对高热量食物会打上红色标识,而在一些地区,还会标注出消耗该食物需要的运动量。

前文提到的绿地开放问题,也已经有一些城市在做出改变。比如成都在2022年出台政策,在各个公园绿道中专门划定帐篷区,市民进入绿地不受限制,春秋季节有不少人在城市草坪上露营游玩。

盛明洁提出,单位绿地、学校操场等空间,是否可以在晚上或周末向公众开放,以增加公共运动空间。另外在商业设施层面,可以通过规划政策限制一定范围内不健康饮食店的业态比例,这种方式在国外已经有实践案例。

“个体干预肯定是降低肥胖最重要的手段,但一对一的个体干预会消耗大量的资源,并且容易反复;而环境干预可以影响社区内所有个体,并且城市环境的改变是持续且不可逆的,这是环境干预的优势。”盛明洁说。

在盛明洁看来,西方城市发展已经比较成熟,少有城市级的规划项目,自上而下的规划干预已经错过最佳时机。而中国虽然城镇化进程有所放缓,但通过城市级的更新和改造项目,如果能将控制肥胖的规划理念融入其中,可以产生较大的影响力。

本文聚焦国家呼吁减肥的热点,深入剖析了环境因素对肥胖的影响。从城镇化进程导致肥胖率上升,到城市不同环境如社区密度、绿地等对体重的作用,再到当前国家相关规划及专家建议,揭示了环境与肥胖的密切关联。强调在控制肥胖方面,环境干预具有独特优势,中国可通过城市规划融入控制肥胖理念,以应对肥胖问题带来的挑战。