本文聚焦中国航天员的出舱活动,从首次出舱到第20次出舱,探讨了这些年航天员出舱活动的变化,回顾了首次出舱的情况,并介绍了进入空间站时代后出舱任务的发展。

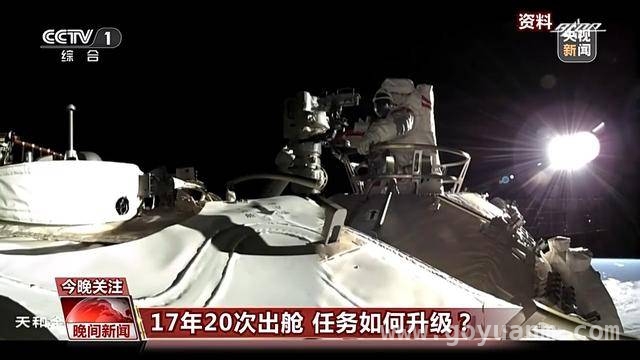

如果将神舟七号任务中中国人的首次太空行走计算在内,此次出舱已然是中国航天员的第20次出舱了。那么,在这些年里,航天员的出舱活动究竟发生了哪些显著变化呢?

时间回溯到2008年9月27日,那是一个值得载入中国航天史册的日子。神舟七号航天员翟志刚在刘伯明、景海鹏的紧密配合之下,成功且圆满地完成了我国首次空间出舱任务。这历史性的一步,标志着中国人正式迈出了舱外行走的第一步,开启了中国航天出舱活动的新纪元。

中国航天科技集团李学东表示:“这是咱们第一次的出舱任务,基本上就是对舱外航天服的适应能力、航天员的适应能力以及平台支持能力的验证。那个时候,所有的能源都是由平台给它供应的,现在航天员能够自主在舱外进行转移,而且以前都没有机械臂。”

从验证技术到娴熟工作 不断创造新纪录

进入中国空间站时代,神舟十二号乘组成为了首个出舱的队伍。专家介绍,他们出舱的主要任务是验证出舱的相关支持能力。随着时间的推移,出舱技术日益成熟。从神舟十三号开始,出舱活动中安装、维修等工作的时长逐渐增加。航天员在出舱时变得更加娴熟,出舱内容也愈发复杂。像搭建天桥、安装设备、舱外维修等等任务,对他们来说都不在话下,并且还在持续不断地创造着一个个新的纪录。

中国航天科技集团李学东说道:“以前咱们出一次舱,最多安装三台设备,后续安装的设备数量就会越来越多。我们的机械臂路径规划越来越优化,包括地面训练,针对性都很强。上天的航天员回来还会给新航天员传授经验。”

国际宇航联合会空间运输委员会主席杨宇光指出:“我们已经开始对空间站高层级的维修维护操作,同时这些活动本身也在为我们未来更复杂、更具挑战性的出舱活动奠定基础。”

本文回顾了中国航天员从2008年神舟七号首次出舱到如今第20次出舱的发展历程。首次出舱主要是对各项能力的验证,而进入空间站时代后,出舱任务从验证技术逐渐转变为娴熟工作,出舱内容更加复杂,不断创造新纪录。这充分展现了中国航天出舱技术的飞速发展和强大实力,也为未来更具挑战的航天任务奠定了坚实基础。本文总结