马家窑文化的发现,以寺洼遗址马家窑文化聚落为例,阐述其考古成果及重要意义,还分析了马家窑文化与中华文明起源的密切关系,展现了中华文明的博大精深和源远流长。

在历史的长河中,1924年是一个值得铭记的年份。这一年,瑞典地质学家安特生踏上了甘肃省临洮县马家窑村的土地,在这里,他意外地发现了马家窑遗址。自此,马家窑文化开始走进人们的视野,并逐渐声名远扬。时光荏苒,到了2012年,国务院正式批复支持甘肃建设“华夏文明传承创新区”。甘肃作为华夏文明的重要发祥地,区域内的马家窑文化迎来了大放异彩的时刻。其彩陶工艺精湛,曾被安特生赞为“欧亚新石器时代末叶陶器之冠”,这一美誉足以证明马家窑文化在世界文化史上的独特地位。

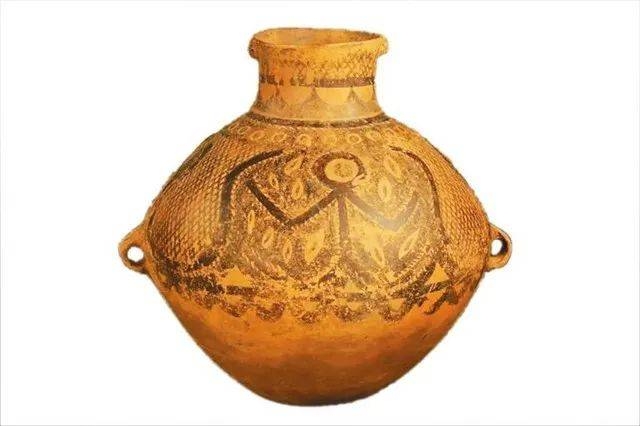

图为寺洼遗址出土的陶器

中华文明起源中的马家窑文化因素

聚落遗址——以寺洼遗址马家窑文化聚落为例

位于甘肃省定西市临洮县寺洼山村的寺洼遗址,宛如一部厚重的历史典籍,从新石器时期一直延续到青铜时期,是一座重要的文化遗址。它的面积约210万平方米,规模宏大。自1924年首次被安特生发现以来,寺洼遗址便成为了考古学家们关注的焦点,经历了多次考古发掘。特别是从2018年至2024年这6年时间里,中国社会科学院考古研究所与甘肃省文物考古研究所以严谨的态度和专业的素养,联合在该遗址开展了7次发掘工作。他们披荆斩棘,不辞辛劳,揭露面积近4000平方米,终于发现了马家窑文化大型聚落和寺洼文化大型墓地,取得了丰硕的考古成果。

中华文明犹如一条奔腾不息的长河,源远流长,其起源与发展一直是考古学和历史研究领域的核心议题。寺洼遗址马家窑文化聚落的发现,就像是在这条长河中找到了一处关键的源头,为我们了解中华文明起源提供了独特而关键的视角。它承载着数千年前人类社会经济、文化、社会结构等多方面的信息,宛如一把珍贵的钥匙,帮助我们解开中华文明起源之谜。

马家窑文化聚落的发现具有重大意义。在这里,考古人员首次发现了史前时期三重近方形布局大型“围壕(沟)”。这些“围壕”就像是古代城市的城墙,守护着聚落的安全。同时,在“围壕”内侧,还发现了多处手工业生产生活区,另有疑似“道路”和大面积“人工堆土”的线索。此外,该遗址首次发现马家窑文化半山类型大型聚落,首次确认马家窑文化高等级、中心性聚落。该聚落呈现出独特的布局,以“围壕”为显著特征,三重近方形“围壕”平行分布且直角转弯,形制布局极为规整。口部宽9米 – 11米,中外两圈深3米 – 4米,内圈深1.3米 – 2.5米。在当时的生产力条件下,要建造如此大规模的围壕,需要投入大量的人力、物力和时间,绝非易事,这也充分体现了当时人们的智慧和组织能力。

以“围壕”为界,在“围壕”内侧,内圈“围沟”内发现了陶窑、灰坑、房址、柱洞等诸多遗迹和大量遗物。附近区域也发掘出多处呈片状分布的遗迹群,有大量房址、窖穴、陶窑等遗迹,部分房址应属手工业作坊。结合同时期储泥坑、制陶工具、陶窑和烧制废品的发现,可以确定马家窑类型时期,内圈“围沟”及其内侧区域存在多处制陶区,且布局新颖,在马家窑文化中属首次发现。鉴于制陶规模较大、生产水平高超、延续时间较长,陶窑的集中发现,更是表明这里可能是区域性的制陶中心。马家窑文化的制陶业达到了史前巅峰,其彩陶艺术更是闻名遐迩。精美的彩陶不仅具有实用价值,如盛装物品等,更蕴含着丰富的文化内涵,反映了当时人们的审美观念和精神世界。此外,内圈“围沟”内侧还发现了同时期的石器加工场所,出土成套的石钻、石环半成品和废料。上述发现均凸显了手工业生产在马家窑社会中的独特地位,表明当时的社会已经有了较为明确的分工。

“围壕”外侧则有疑似“道路”、大面积“人工堆土”等遗迹。“人工堆土”局部似有夯打痕迹,与疑似“道路”均靠近“围壕”通道处。这在马家窑文化中也属首次发现,体现出寺洼遗址马家窑文化大型聚落的精心规划、丰富内涵和所达到的文明化程度。可以想象,在数千年前,这里车水马龙,人们沿着道路往来穿梭,“围壕”内外一片繁荣景象。

寺洼遗址马家窑文化大型聚落中半山类型聚落的发现,具有独特的价值。半山类型遗存此前的考古发现主要是墓地,仅在青岗岔遗址发现过几座房址、陶窑和窖穴。而本次在“围壕”内侧,发掘出一批半山类型房址、灰坑、窖穴、陶窑和墓葬,与这一时期尚存的“围壕”共同组成了半山类型聚落的重要内容,填补了半山类型聚落发现的空白。更为特别的是,半山类型房址内葬人的现象也属首次发现。半山类型大型聚落的发现,还对探讨东西方早期文化交流,尤其是一些重要生业技术如冶金,以及绵羊、黄牛、麦类作物的传入和早期发展具有重要意义。它就像是一座桥梁,连接着东西方的文化交流,让我们对古代文明的传播和发展有了更深入的了解。

寺洼遗址马家窑文化大型聚落宛如一幅绚丽的历史画卷,展现了5000年前黄土高原西部大型聚落的整体面貌和丰富内涵。它彰显了西北地区早期社会的发展水平和文明程度,填补了中华文明探源研究中黄河上游核心腹地关键时期的空白,极大丰富了中华文明起源和早期发展的内容及模式,实证了中华文明的博大精深和源远流长。

图为马家窑类型的旋涡纹尖底彩陶瓶

中华文明的辉煌见证

马家窑文化与中华文明起源关系密切。马家窑文化的居民以农业生产为主,他们辛勤耕耘,种植粟和黍等作物,还饲养猪、狗、羊等家畜,为文明起源奠定了坚实的物质基础。其发达的制陶业,不仅满足了日常生活所需,如制作餐具、储存物品等,也体现出当时较高的工艺水平和社会分工专业化程度。马家窑文化的彩陶艺术高度发达,器型丰富多样,有瓶、罐、壶等;图案绚丽多彩,有旋涡纹、波浪纹等,是彩陶艺术发展的顶峰。它继承了仰韶文化庙底沟类型的风格并加以发展,对后来的文化产生了深远影响,成为中华文明艺术起源与发展的源头之一。马家窑文化的聚落遗址布局、房屋建筑形式以及丧葬习俗等,反映出当时的社会组织和社会结构。公共墓地的存在、随葬品的差异等,体现了原始社会逐步走向解体、社会阶层开始分化,这是文明起源过程的重要特征。从时间来看,马家窑文化也符合距今5000年前后,中国很多地方已经站在了文明社会的门槛,或者已经进入了早期国家和初级文明的社会阶段。

从马家窑文化的彩陶纹饰等可以看出,当时的人们已经有了丰富的精神文化生活。他们通过艺术创作来表达对自然、生活和祖先的敬畏与崇拜,这些精神内涵是中华文明不可或缺的组成部分。马家窑文化分布在黄河上游地区,其与周边地区的文化交流,促进了不同文化之间的融合与发展,为中华文明的多元一体格局的形成奠定了基础,对研究中国文化的起源和格局具有全局性意义。

中国史前文化呈现出多样、多元的客观存在。马家窑文化与不同文化在互动交流中逐步形成了开放、融合与借鉴的文明特质。在交流互动中融合,不但是中华文明的显著特性,更是中华文明起源、形成以及发展的不竭动力。

本文通过介绍马家窑文化的发现过程、寺洼遗址马家窑文化聚落的考古成果,阐述了其在中华文明起源研究中的重要意义。马家窑文化不仅在物质生产和艺术创作上达到了较高水平,还反映了当时的社会结构和精神文化,其与周边文化的交流融合为中华文明的多元一体格局奠定了基础,实证了中华文明的源远流长和博大精深。