本文围绕“女性是否学不好数理化”这一话题展开,通过讲述“数学天才”王虹攻克数学难题的事例,结合全球范围内女性在科研、理工领域的表现,揭示了社会对女性在数理化方面的刻板印象,并从科学角度证明男女在数学能力上并无显著差异,鼓励打破性别偏见。

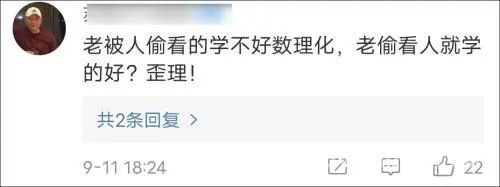

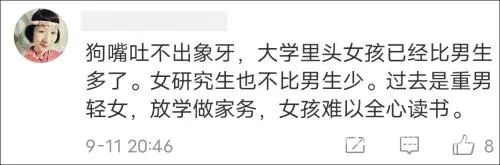

在长久以来的社会观念里,“女性学不好数理化”的言论就如同孔圣人那句“唯女子与小人难养也”,像一道无形的枷锁,给中国女性带来了深深的伤害。那么,男性和女性的数学能力,究竟有没有差异呢?这其实是一个值得深入探讨的严肃科学问题。

被打破的“数学天花板”

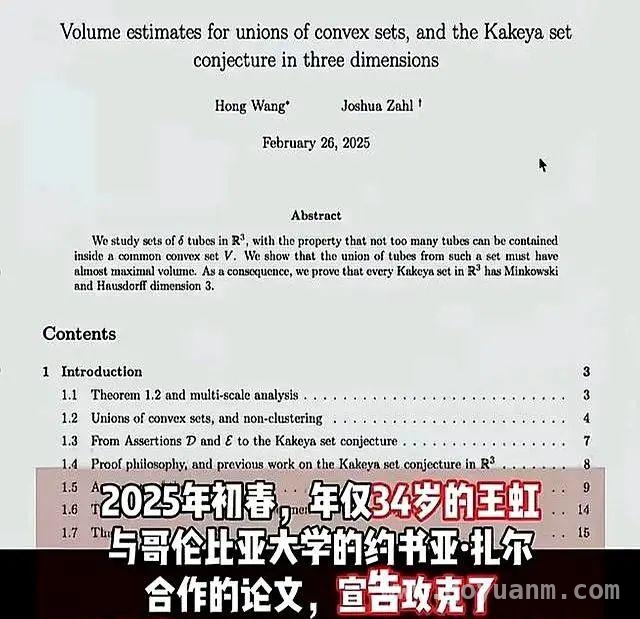

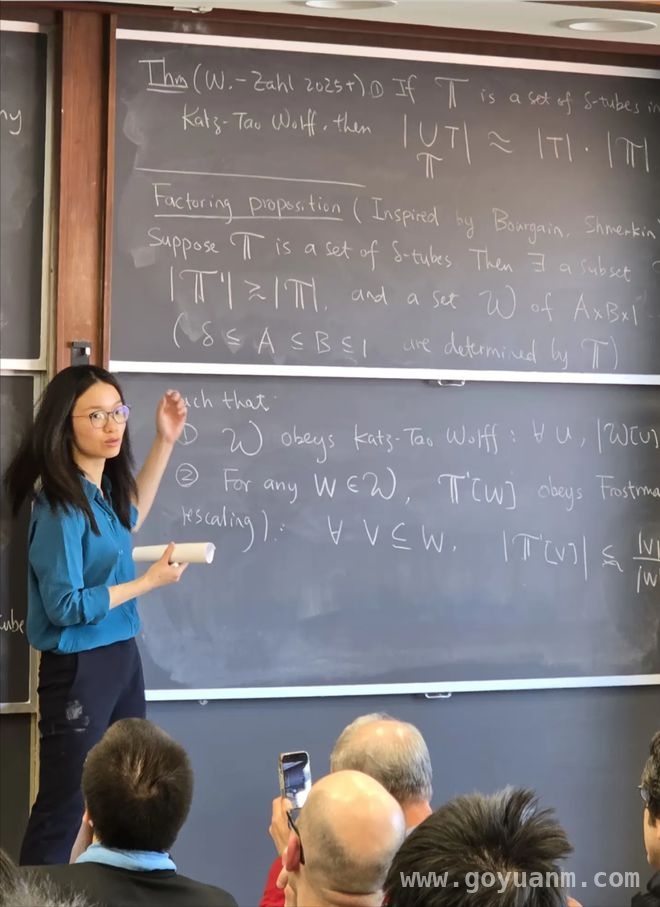

来自广西桂林的“数学天才”王虹,用她的实际行动向世界证明:女性也能在数学的巅峰翩翩起舞。她和合作者成功攻克了困扰数学界百年之久的难题——三维挂谷猜想。

三维挂谷猜想自1917年提出后,无数数学家都为之付出努力,却始终未能彻底解决。简单来讲,这个问题就好比在问:一根筷子在三维空间里旋转时,最少需要多大的“舞台”才能让它转个圈?王虹女士与同伴合作,提交了一篇长达127页的论文,正式宣告攻克了这一困扰数学界一个多世纪的难题,这一成果在全球数学界引起了强烈震动。

王虹的成长经历堪称传奇。她16岁就考上了北大,28岁拿到了麻省理工博士学位,32岁成为纽约大学副教授。如今,她和爱因斯坦、丘成桐等大数学家一样,成为了菲尔兹奖(数学界的诺贝尔奖)的热门人选。

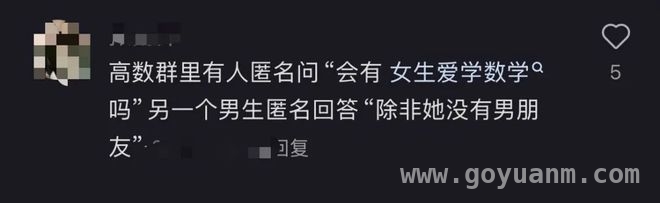

然而在现实社会中,“女性天生学不好数理化”的观念依旧存在。有一种被称为“刻板印象威胁”的现象,就像女生在考试前总被暗示“女生数学不行”,结果往往真的考砸了。科学家做过相关实验,当女生被提醒性别差异时,数学成绩会直接下降15%。

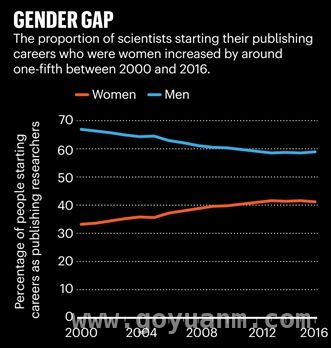

这种偏见甚至从娃娃时期就开始了。一些研究发现,家长给3岁小女孩讲数学时,鼓励的话比男孩少三分之一。受此影响,全球女工程师只占12%,STEM领域女科学家不到三成。更奇怪的是,当某个行业女性少于20%时,其他女生就会觉得“这行不适合我”,从而主动退出。

更可气的是,这些歧视还常常披着关心的外衣。七大姑八大姨总说“当老师多好,方便带娃”,其潜台词就是认为女性的价值主要体现在家庭。剑桥大学研究发现,女科学家要多发两篇顶刊论文才能拿到和男性同样的经费,诺贝尔奖得主里女性只有5%。这种系统性的打压让女生陷入两难境地:要么做贤妻良母,要么被视为不顾家庭的“灭绝师太”。

为什么性别一换,女性要成为一名科学家,就不得不面对那么多杂音和障碍?难道婚姻和生育的框架里,真的容不下一个女科学家的身影吗?

女性最适合数理化?

女性真的不适合数理化吗?答案是否定的。

美国国家教育统计中心数据显示,2024年全美高校授予的本科学位中,女性占比达到58.3%,其中生物医学工程、环境科学等新兴学科的女生比例持续攀升。在英国,英国高等教育统计局报告显示,2025年理工学科注册学生中女性占比达52.7%,高分子材料领域更是出现了86%的女性从业者。

在中国,女性科研人员占比已达40%,远超全球33%的平均水平。在近零排放研究领域,女性科研人员占比高达56%,产出效率是全球平均水平的1.4倍。这些女性都是打破科学“玻璃天花板”的勇士,她们在科学研究领域做出了极大的贡献。

不仅在数量上,女性在科研、理工方面的成果和质量也非常高。美国西北大学2019年《PNAS》研究显示:女性作为第一作者的论文被引次数平均比男性高6.6%。加拿大蒙特利尔大学2020年分析发现:女性主导的临床试验研究设计更严谨,数据报告更完整。这些数字背后,是全球教育体系对性别平等理念的制度性接纳,更是科技革命浪潮中女性认知优势的集中释放。

古往今来,杰出的女性科研工作者层出不穷。2024年“科学探索奖”女性获奖者占比达14%,创历史新高,其中清华大学单芃成为首位女性数学家。回溯计算机科学的起源,ENIAC计算机的首批程序员正是女性。

当我们站在科技革命的新起点回望,这些跨越时空的女性科学家群体构成了人类文明的精神坐标。她们的存在不仅改写了科学史的叙事结构,更揭示了知识生产的本质规律。真正的创新从来不受限于生理特征,而是源于人类对未知世界永不停歇的探索欲望。

女生学不好数理化?这锅我们不背!

当17世纪法国科学院的大门对女性说“不”时,他们或许想不到三百年后,2025年的天宫空间站里,王亚平正带领团队调试着全球最先进的空间冷原子钟。历史就像个爱开玩笑的段子手,把曾经的偏见变成了今天的科幻场景。毕竟,谁能拒绝看姐姐们在太空做实验的飒爽英姿呢?

社会传统上认为男性更适合从事理工科领域的工作,而女性则更适合人文社科或护理等领域。在工业革命前后,体力劳动和技术工作主要由男性承担,而女性则被限制在家庭或服务性行业中。这种分工模式逐渐被内化为社会规范,甚至在后续的媒体传播中,理工科领域的成功人士也多为男性。这就慢慢累积起了大众对于“女性学不好数理化”的刻板印象。

但实际上,哈佛大学2008年的脑科学研究显示,男女数学推理脑区激活模式的差异比同性别个体间的差异还小。这意味着,从生物学角度来看,男女在数学能力上并无显著差异。这一发现直接挑战了女性学不好理工科的刻板印象。非要给大脑贴性别标签,就像在奶茶店争论珍珠奶茶该加奶盖还是冰淇淋,根本不是核心矛盾。

居里夫人那句“科学没有性别,只有对真理的追求”,放到今天依然像刚出炉的热面包般温暖有力。科学的星辰大海里,从来没有女性专属航道,只有探索者共同扬起的风帆。

hi~inker

欢迎你加入我们的社群

这个多彩的世界并不缺乏美,缺少的是发现它们的双眼和勇气~

本群0元起拍,包括首饰饰品、文创周边、穿搭配饰、生活好物~当然还有店铺内没有的“小藏品”~

最最最重要的是,印客美学有的远不止这些,甚至有机会成为印客的好物甄选官,赚点零花钱~

欢迎入群。拍卖活动上的成交,就是开启新篇章的钥匙~

– 欢迎关注少禾成长视频号 –

本文通过王虹攻克数学难题的实例,结合全球范围内女性在科研、理工领域的出色表现,揭示了“女性学不好数理化”这一传统观念的错误性和不合理性。同时,从社会观念、生物学等角度分析了这种刻板印象的形成原因,并强调真正的创新不受性别限制。呼吁人们打破性别偏见,让更多女性在科学领域自由探索、发光发热。